以下是音樂會資訊,以及合唱部分的逐字翻譯。其中第 9 段本來是寫給四重唱,但是許多演出以及錄音都改由合唱團演唱,聽說這樣比較好聽,大家說呢?這段 Quando corpus morietur(當身軀將死)很好聽,但是羅西尼很賊,在長達約 5 分鐘的無伴奏重唱或合唱結束之後,樂團馬上用很堅決的和弦核對音準,而且是同一個 G 小調和弦!幸災樂禍的趕快來聽!

第 2 段 Cuius animam 男高音獨唱,旋律大家可能都很熟悉,因為這個曲子常常被拿出來單獨演唱,YouTube 上面也有很多單獨的錄音,大概是因為裡面有個頗具挑戰性的高音,high d''-flat(頻率高達約 555 Hz)。要知道,一般而言,男聲要發出比一根音叉(440 Hz)還要高的聲音是很辛苦的 [a]。另外,順便提供一個小常識,男聲,本來是不應該記在高音譜表(G-clef)上的,這種常見的記譜法只是樂譜印行的傳統習慣,其實它們整整高了一個八度。

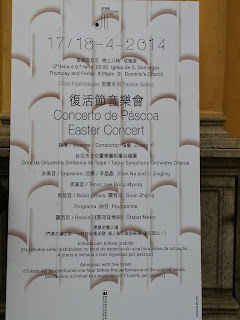

今年 4 月澳門復活節音樂會,台北市立交響樂團附設合唱團應邀前往,與當地樂團合作演出這首曲子兩場。演出場地是玫瑰堂,很漂亮,以下也插入幾張照片。

羅西尼的聖詩 Rossini's Stabat Mater

曲目: 羅西尼:聖母哀悼曲 Gioachino Rossini:Stabat Mater

時間:2014/06/07 - 2014/06/07

地點:臺北市中山堂中正廳 ( 臺北市延平南路98號 ) (地圖MAP)

單位:臺北市立交響樂團《更多相關活動》

費用:200,300,500

官網:http://www.tso.taipei.gov.tw

售票:http://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/

ProductsDetailsPage.aspx?ProductId=oK4bYlG1Gfz2wukCa%2fJEWw

演出者:

指揮:吳琇玲 Shou-Ling Wu, Conductor

女高音:林慈音 Grace Lin, Soprano

女中音:翁若珮 Jo-Pei Weng, Mezzo-Soprano

男高音:王典 Wang Dian, Tenor

男低音:巫白玉璽 Bai-yu-Hsi Wu, Bass

臺北市立交響樂團附設合唱團 Taipei Symphony Orchestra Chorus

臺北市立交響樂團附設室內樂團 TSO Chamber Orchestra

羅西尼是浪漫時期重要的美聲歌劇作曲家之一,他作品的多產與善於經營音樂事業的能力,無人能望其項背。由於他浪漫、輕鬆愉快的旋律感,廣受大眾歡迎,因此邀約不斷,作品需求量非常大。為了符合市場需求,將作曲手法公式化,加上一點點創意,以最佳效率,達到一定的量產,迎合大眾口味,變成羅西尼經營音樂事業的行銷手法,也讓他在 37 歲時就退休,享受成就帶來的財富。

雖然羅西尼是一位玩世不恭,講究享樂、美食的作曲家,但他畢生在歌劇創作上的功夫,使他對於美聲技巧極致的掌握,旋律感的渲染力,戲劇性的刻畫,都在這首宗教樂曲中,發揮得淋漓盡致。彷彿在音樂的那端,看到了天堂的榮光!

Rossini was one of the most important opera composers of the Romantic Period. He was prolific and peerless when it comes to being as successful as possible in the music business. Because of the romantic, carefree nature of his melodies, he was always in great demand as a composer and therefore has left an extensive oeuvre. Rossini came up with a formulated way of composing, so that he could meet market demands with the utmost efficiency, while at the same time maintaining his unique creativity, eventually allowing him to retire by the age of 37 and enjoy the wealth he had acquired in his youth.

Although Rossini took a cynical view of life and was apparently a hedonist composer, his talents as an opera composer gave him a deep understanding of vocal technique. His melodies are infectious and full of drama, all of which can be clearly heard in this sacred work. It is almost as though you can really reach heaven on the other side of this music.

合唱部分逐字翻譯

1.

Stabat [動三單過 stō]

Stood 站著

Mater [陰]

mother 母親

dolorosa [形陰] dōlōrosus

sorrowful 悲傷的

iuxta [介+受]

next to 在…旁

crucem [陰受 crux]

cross 十字架

lacrimosa, [形陰 lacrimōsus/lacrima]

weeping, 淚流滿面的,

(悽苦的媽媽站在十字架旁淚流滿面,)

dum [連]

while 當

pendebat [動三單過 pendō]

pended, hung 懸吊著

Filius. [陽]

Son. 兒子

(當兒子懸吊著。)

17/18-4-2014

星期四及五 晚上八時 玫瑰堂

5a-feira e 6.a-feira 20:00 Igreja de S. Domingos

Thrusday and Friday 8:00pm St. Dominic's Chruch

Ciclo Festividades 節慶系列 Festive Series

復活節音樂會 / Concerto de Páscoa / Easter Concert

指揮 / Maestro / Conductor: 張藝 Zhang Yi

台北市立交響樂團附屬合唱團

Coro da Orquestra Sinfónica de Taipé / Taipei Symphony Orchestra Chorus

女高音 / Sopranos: 沈娜/李晶晶 Shen Na and Li Jingjing

男高音 / Tenor: Lee Dong Myung

男低音 / Baixo / Bass: 關致京 Guan Zhijing

Programa 曲目 Programme

羅西尼 / Rossini:《聖母哀悼曲》Stabat Mater

星期四及五 晚上八時 玫瑰堂

5a-feira e 6.a-feira 20:00 Igreja de S. Domingos

Thrusday and Friday 8:00pm St. Dominic's Chruch

Ciclo Festividades 節慶系列 Festive Series

復活節音樂會 / Concerto de Páscoa / Easter Concert

指揮 / Maestro / Conductor: 張藝 Zhang Yi

台北市立交響樂團附屬合唱團

Coro da Orquestra Sinfónica de Taipé / Taipei Symphony Orchestra Chorus

女高音 / Sopranos: 沈娜/李晶晶 Shen Na and Li Jingjing

男高音 / Tenor: Lee Dong Myung

男低音 / Baixo / Bass: 關致京 Guan Zhijing

Programa 曲目 Programme

羅西尼 / Rossini:《聖母哀悼曲》Stabat Mater

contristátam et doléntem

pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta

fuit illa benedícta,

mater Unigéniti!

Quæ mærébat et dolébat,

pia Mater, dum vidébat

Nati poenas íncliti.

pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta

fuit illa benedícta,

mater Unigéniti!

Quæ mærébat et dolébat,

pia Mater, dum vidébat

Nati poenas íncliti.

3. Quis est homo qui non fleret,

Matrem Christi si vidéret

tanto supplício?

Quis non posset contristári,

piam Matrem contemplári

doléntem cum Fílio?

tanto supplício?

Quis non posset contristári,

piam Matrem contemplári

doléntem cum Fílio?

4. Pro peccátis suæ gentis

vidit lesum in torméntis,

et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem natum

moriéndo desolátum,

dum emísit spíritum.

et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem natum

moriéndo desolátum,

dum emísit spíritum.

5.

Eia, [歎]

O, 唉呀,

Mater, [陰呼]

mother 聖母啊,

fons amoris [陽呼+陽屬 amor]

fount of love 愛之泉源啊

(聖母啊,愛的泉源,)

me [人代受 ego]

me 我

sentire [現在主動不定詞]

snese, perceive 感受

vim [陰受 vis]

vim, violence 威力

doloris [陽屬 dolor]

of dolor, sorrow 苦痛的

fac, [動二單祈 faciō]

make, 請妳教,

ut [連+擬 (lugeam)]

in order that 好讓

tecum [副/te+cum]

with you 與妳一同

lugeam. [動一單擬 lūgeō]

I may grieve. 我哀悼。

(請教我感受苦痛的暴力,

讓我與妳同聲啜泣。)

讓我與妳同聲啜泣。)

Fat ut [動二單祈 faciō+連(+擬 ardeat)]

Make that 請妳讓

ardeat [動三單擬 ārdeō]

would burn 燃燒

cor meum [中+形中 meus]

my heart 我的心

(請讓我心中燃起)

in [介+奪]

in 來

amando [Gerund 動名奪 amandum amō]

loving 愛

Christum [陽受 Christus]

Christ 基督

Deum, [陽受 Deus]

the God, 神,

(對真神

基督的愛,)

基督的愛,)

ut [連+擬 (complaceam)]

so that 以

sibi [反身代與]

himself 於祂

complaceam. [ppp. accendō]

I would please. 取悅。

(以取悅於祂。)

6. Sancta Mater, istud agas,

Crucifíxi fige plagas

cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,

tam dignáti pro me pati,

poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,

Crucifíxo condolére,

donec ego víxero.

Iuxta crucem tecum stare,

ac me tibi sociáre

in planctu desídero.

Virgo vírginum præclára,

mihi iam non sis amára,

fac me tecum plángere.

cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,

tam dignáti pro me pati,

poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,

Crucifíxo condolére,

donec ego víxero.

Iuxta crucem tecum stare,

ac me tibi sociáre

in planctu desídero.

Virgo vírginum præclára,

mihi iam non sis amára,

fac me tecum plángere.

7. Fac ut portem Christi mortem,

passiónis fac me sortem,

et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,

cruce hac inebriári,

et cruóre Filii.

et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,

cruce hac inebriári,

et cruóre Filii.

8.

Inflammatus [ppp. inflammō]

inflamed 著火

et [連]

and 且

accensus [ppp. accendō]

set on fire, 燃燒,

(當烈火上身時,)

per [介+受]

through 透過

te, [人代受]

you, 妳,

Virgo, [陰呼 virgō]

Virgin, 童貞女啊,

sim [動一單擬 sum]

may I be 願我會

defensus [ppp. dēfendō]

defended 受到辯護

(童貞女啊,

願我蒙妳恩庇)

願我蒙妳恩庇)

in [介+奪]

on 在

die [陰奪 diēs]

the day 日

indicii. [中屬 iūdicium]

of judgement. 審判之。

(在那審判之日。)

Fac [動二單祈 faciō]

Make 請妳讓

me [人代受 ego]

me 我

cruce [陰奪 crux]

by the cross 在十字架下

crustodiri, [現在被動不定 custōdiō]

be guarded, 蒙受庇蔭,

()

morte Christi [陰奪 mors + 陽屬 Christus]

by the death of Christ 藉由基督之死

præmuniri, [現在被動不定 praemūniō+munio]

be premuned1/fortified, 得以免刑/鞏固,

()

confoveri [現在被動不定 cōnfoveō/con+foveō]

be cherished 受到珍愛

grātiā. [陰奪 grātia]

by the grace. 在恩典裡。

()

9.

Quando [連]

When 當

corpus [中]

body 身軀

morietur, [DEP 動三單未 morior]

shall die, 將死,

()

fac ut [動二單祈 faciō + 連(+擬 donetur)]

make/grant that 請妳讓

animæ [陰與 anima]

to soul 予靈魂

donetur [被動三單擬 dōnō]

would be donated/given 施

paradisi [陽屬 paradisus]

paradise's 天堂的

gloria. [陰]

glory. 榮光。

()

10.

In [介+受]

Into 直到

sempiterna [形中受複 sempiternus]

sempiternal 永久的

saecula. [中受複 saeculum]

centuries. 世世代代。

Amen. [歎/ἀμήν/]

Amen. 阿門。

()

---------------

1premune 雖然是個罕見的英文字,卻是理解其所源自的拉丁動詞 praemunio的有效捷徑。根據 "collins English Dictionary" 線上版,premune - having immunity to a disease as a result of latent infection。較常見的同源字是醫學上用的 premunition (慢性病免疫作用)。可理解為:在那審判之日,「基督之死」將成為我這個罪人免於烈火酷刑的「疫苗」;儘管如此,我還是憂心忡忡,請聖母多講幾句好話 (ora pro nobis peccatoribus ... ),所以會有 Fac ...。Fac 是第二人稱單數祈使語氣的動詞,是 "please make me/that" 的意思,訴求的對象是聖母瑪利亞,後面分別接了三個被動的不定詞:custodiri, praemuniri, confoveri。其中,custodiri 我們剛剛才在狄多唱過 (義: "Sebate, oh Dei custodi")。所謂「不定詞」,就是我們俗稱的「原形動詞」。「不定」的意思是,沒有特定的人稱與時態。但是有異於現代英語的是,拉丁「不定詞」除了有「主動」與「被動」之分,還有「現在」、「完成」、「未來」之分,共有:praemūnīre, praemūnīvisse, praemūnītūrus esse, praemūnīrī, praemūnītus esse, praemūnītimīrī,每一個都是「不定詞」,這就是為什麼我們不方便講「原形動詞」的原因。

1premune 雖然是個罕見的英文字,卻是理解其所源自的拉丁動詞 praemunio的有效捷徑。根據 "collins English Dictionary" 線上版,premune - having immunity to a disease as a result of latent infection。較常見的同源字是醫學上用的 premunition (慢性病免疫作用)。可理解為:在那審判之日,「基督之死」將成為我這個罪人免於烈火酷刑的「疫苗」;儘管如此,我還是憂心忡忡,請聖母多講幾句好話 (ora pro nobis peccatoribus ... ),所以會有 Fac ...。Fac 是第二人稱單數祈使語氣的動詞,是 "please make me/that" 的意思,訴求的對象是聖母瑪利亞,後面分別接了三個被動的不定詞:custodiri, praemuniri, confoveri。其中,custodiri 我們剛剛才在狄多唱過 (義: "Sebate, oh Dei custodi")。所謂「不定詞」,就是我們俗稱的「原形動詞」。「不定」的意思是,沒有特定的人稱與時態。但是有異於現代英語的是,拉丁「不定詞」除了有「主動」與「被動」之分,還有「現在」、「完成」、「未來」之分,共有:praemūnīre, praemūnīvisse, praemūnītūrus esse, praemūnīrī, praemūnītus esse, praemūnītimīrī,每一個都是「不定詞」,這就是為什麼我們不方便講「原形動詞」的原因。

Related Articles

[a] 2011-11-05 音高與頻率

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2011/11/blog-post_05.html