(科普,10 歲以上。)

今天看了這個。

這是由公共電視 2014-08-04 晚間新聞擷取的一張圖片。小朋友,這張圖片裡到底藏了哪些問題?有什麼改善的方式?你們估計得出來,勞動部必須花多少人力 ── 換算成錢,才可能對一家醫院完成勞動檢查、開出罰單嗎?你們知道,一家醫院總共的人事開銷每個月大約多少嗎?你們估計得出來一家醫院的總資本額嗎?我相信,你們班用一堂課的時間討論出來的新法規,一定遠比我國的立法院以及行政院還要強得多!

而且從新聞報導裡,也沒聽到有人必須補足未給的加班費!小朋友,我們的國家就是這樣治理的,怎麼辦?救命啊∼

親愛的小朋友,你們知道把台灣的一條河流徹底污染掉,要繳多少罰款嗎?

„Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne." -- Kategorischer Imperativ, Immanuel Kant (1724-1804)

【投票日哪一班車回家?這次 party 在車站!有人就怕我們 party!】

La raison tonne en son cratère, c’est l’éruption de la fin...

2014-08-05

2014-05-15

下列何者生還機會最高?

(科普類,四歲以上)

據說有一群暴徒因為不滿中國的行為,而到處燒殺掠奪。

不巧,現在正有一群暴徒頭戴安全帽,手持棍棒,來勢洶洶,衝著你來。

假設你胸前貼了一張貼紙,請問,貼紙上寫些什麼,最能保護你的安全?

1. 我是台灣人。

2. 我是日本人。

3. 我是韓國人。

4. 我是中國人。

5. 我不是中國人。

我國外交部的答案是 1,拒絕選 5。

如果你選的是 5,那麼一定會同意,台灣外交部的意識形態優先於人民的性命。

後記 2014-05-17

對不起,上一次設計的選擇題遺漏了一個答案,那就是:

6. 我不是大陸人。

實在很抱歉!設計試題的時候沒有想到,因為黨國情境與現實世界的距離實在太過遙遠。

以下連結 [1] 這位資深越南台商的發言,很值得參考。

後記 2014-05-19

為了完整性,就加入外交部次長史亞平手中拿著貼紙的照片。據說連貼紙上的語法,外交部也有虧職守。還有,貼紙上畫了一個台灣,教人想起民進黨黨旗,擅自變更中華民國領土,是否有違憲之虞?當一個國家的政府,或是一個人,不管做什麼都不對的時候,無論做什麼都有精神分裂的感覺時,是否代表在意識形態上呈現毀滅性的自相矛盾?是否代表在國格上,或是人格上,已陷入最嚴重的存在危機?

Related Articels

[a] 2012-11-17 楓葉是人類共同的浪漫

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/11/blog-post_17.html

External Links

[1] 新聞挖挖哇2014 05 16, 旗米拉, 2014-05-16

http://www.youtube.com/watch?v=H2q4VztTV9A&t=38m10s

主持人:鄭弘儀、于美人

來賓:越南資深台商蔡先生、程金蘭、王瑞德、黃暐瀚

[2] 學者:「中華民國」害慘台商, 自由時報記者孟慶慈, 2014-05-15

http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/779164

http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS2/8678027.shtml

http://www.ettoday.net/news/20140515/357411.htm

據說有一群暴徒因為不滿中國的行為,而到處燒殺掠奪。

不巧,現在正有一群暴徒頭戴安全帽,手持棍棒,來勢洶洶,衝著你來。

假設你胸前貼了一張貼紙,請問,貼紙上寫些什麼,最能保護你的安全?

1. 我是台灣人。

2. 我是日本人。

3. 我是韓國人。

4. 我是中國人。

5. 我不是中國人。

我國外交部的答案是 1,拒絕選 5。

如果你選的是 5,那麼一定會同意,台灣外交部的意識形態優先於人民的性命。

後記 2014-05-17

對不起,上一次設計的選擇題遺漏了一個答案,那就是:

6. 我不是大陸人。

實在很抱歉!設計試題的時候沒有想到,因為黨國情境與現實世界的距離實在太過遙遠。

以下連結 [1] 這位資深越南台商的發言,很值得參考。

後記 2014-05-19

為了完整性,就加入外交部次長史亞平手中拿著貼紙的照片。據說連貼紙上的語法,外交部也有虧職守。還有,貼紙上畫了一個台灣,教人想起民進黨黨旗,擅自變更中華民國領土,是否有違憲之虞?當一個國家的政府,或是一個人,不管做什麼都不對的時候,無論做什麼都有精神分裂的感覺時,是否代表在意識形態上呈現毀滅性的自相矛盾?是否代表在國格上,或是人格上,已陷入最嚴重的存在危機?

Related Articels

[a] 2012-11-17 楓葉是人類共同的浪漫

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/11/blog-post_17.html

[1] 新聞挖挖哇2014 05 16, 旗米拉, 2014-05-16

http://www.youtube.com/watch?v=H2q4VztTV9A&t=38m10s

主持人:鄭弘儀、于美人

來賓:越南資深台商蔡先生、程金蘭、王瑞德、黃暐瀚

[2] 學者:「中華民國」害慘台商, 自由時報記者孟慶慈, 2014-05-15

http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/779164

中國南海探勘石油,引發越南反中暴動,台商成了中國人的代罪羔羊;經常赴越南做研究的成大台文系副教授蔣為文指出,台商無辜受牽連,完全是「中華民國」害慘台商。[3] 協助台商損害賠償不需越南同意, 聯合報記者李順德, 2014-05-15

越南簽證改China (Taiwan)

近日才從越南回台的蔣為文表示,越南人分不清楚中華民國、中國,在他們的眼中,台商拿中華民國護照,護照上面寫著「Republic of China」,底下寫著「Taiwan」,讓越南人認為台灣是中國的一省。更離譜的是,之前越南發給台灣的簽證,護照持有者地區寫的是台灣(越南文字DAILOAN),近日越南簽證上的DAILOAN,竟然改用英文寫「China (Taiwan)」。

蔣為文說,這樣的變更,不論是越方、中方那一方主動提起,都不見馬英九政府的外交單位向越方抗議;簽證地名變更,這麼重要的事,外交部難道不知情?如果不知情,是嚴重失職,知情又未抗議更是失職,馬政府的親中態度,讓台灣人成了中國的替死鬼。

http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS2/8678027.shtml

內政部次長史亞平15日上午表示,政府協助台商損害賠償,不需要越南政府的同意,因為我方與越南政府簽署的台商投資保障協定,至今仍為有效,政府會在情勢穩定後,估算所有損失及掌握正確資訊後,向越南提出損害賠償的強烈要求。[4] 越南排華動亂波及台商 政府印貼紙、喬機位、談賠償, ETtoday 記者賴于榛, 2014-05-15

史亞平也說,外交部為讓越南人區別中國大陸與台灣人,特別以越南文及英文製作貼紙及海報紙,上面提及「I am from Taiwan」,今天下午即可運往越南,服務台商與台胞。

史亞平今天上午在行政院會報告「越南平陽暴動我方具體作為與有效對策」,並在行政院會後記者會上作如上表示。

http://www.ettoday.net/news/20140515/357411.htm

針對越南這兩、三天發生排華暴動波及台商,外交部趕製2萬張越文寫成的「我是台灣人」貼紙,保護仍留在越南的台灣人僑胞,希望撤離的部分,也已商請華航、長榮、越航增加座位或是增派班次,15日共增加1千075個座位。經濟部也將在暴動平息後,與越南政府商討後續求償事宜。

行政院在總統馬英九指示下成立「越南暴動事件因應小組」,統整外交部、交通部、經濟部、僑委會等相關部會,由行政院副院長毛治國領軍,行政院發言人孫立群表示,小組並不會在暴動結束以後就解散,還會持續關注後續向越南政府要求賠償的部分。

外交部次長史亞平指出,越南的暴力破壞活動最初出現於平陽省,而後亦蔓延至西寧省及同奈省等地,北部也有零星抗議事件,但是整體而言仍屬地方性事件,尚未擴大至越南全境。

越南目前傳出將在18日,會有擴大的遊行示威,恐怕會再引衝突。史亞平則說,確實有掌握到消息,但不確定遊行是否會如期舉行,因為越方已展現鎮壓決心,最嚴重的平陽暴動高峰也已過去,駐處人員會持續關注。

「平陽的暴動高峰已經下降,情勢比較緩和」,史亞平表示,這也是為什麼很多台商還在平陽附近旅館的原因,就是希望可以回廠區拍照存證,準備未來求償。根據外交部資料,平陽省台商約300人目前暫居Mira旅館安全無虞,約100 餘人撤到平陽宜安公安站。同奈省則有約190位台商分別在不同旅館暫住,駐胡志明市辦事處已表達慰問,並瞭解台商需求,協助台商返國或前往其他安全地區。另外,一名台商遭棍棒擊中頭部,受傷送醫後縫了3針,目前已無大礙。

對於傾向留在越南的台商或僑胞,外交部印製2萬張越文寫成的「我是台灣人」貼紙,緊急發送,避免遭誤擊;希望撤離的部分,交通部也已商請華航、長榮、越航增加座位或是增派班次,15日共增加1千075個座位(下圖)。

行政院長江宜樺在院會中指出,事件平穩後,要求經濟部跟越南進行求償跟權益保障工作。經濟部次長卓士昭表示,有關台商要求越南政府應對遭受損失台商進行補償部分,依據台灣與越南於1993年簽署的《台越投資保護協定》第5條,台商若因當地之戰爭、武裝衝突、國家緊急狀態、暴亂、叛亂或騷亂而遭受損失時,越南政府即應依循不低於最惠國待遇原則,對台商進行補償,補償方式包括恢復原狀、賠償、補償或其他可能補償方式。

根據經濟部資料顯示,統計至昨天為止,初步估計約100餘家台商遭入侵受損,其中約10餘家遭放火,另有400家工廠停工確保安全。受害台商約達73家,其中以平陽省最多,同奈省次之,胡志明市及巴地頭頓省較少。受害產業別包括,鞋類15家、紡品成衣類10家、傢俱類7家、自行車機車暨零組類14家、包裝印刷類3家、電器類4家、其他各類約20家。

2014-02-21

短片分享:我們所知的宇宙

今天看了這個。陳信聰在臉書分享的,他的感覺是:

後記 2014-02-27

把這個影片下載到手機上了。我想這是個我會百看不厭的短片,又不怎麼會吵到別人。

人類已觀測到的宇宙全貌(高清版)非常震撼!The Known Universe by AMNH, Xiaoping2, published on 2011年09月30日

http://www.youtube.com/watch?v=4QXpAVTxOks

宇宙大到無法想像,地球渺小到無法想像,要說全宇宙只有地球人有智慧,這件事也是無法想像。(看來,該是節目轉型的時候了...)片長只有六分半鐘,我也覺得很值得一看。

後記 2014-02-27

把這個影片下載到手機上了。我想這是個我會百看不厭的短片,又不怎麼會吵到別人。

人類已觀測到的宇宙全貌(高清版)非常震撼!The Known Universe by AMNH, Xiaoping2, published on 2011年09月30日

http://www.youtube.com/watch?v=4QXpAVTxOks

宇宙 - 地球 - 銀河系,人類已觀測到的宇宙全貌,http://www.youbatu.com/ -你會為這個宇宙的博大而震撼,為我們人類生活在這個擁有一切生存必要條件的美麗地球而感動。 6分半鐘帶你看全人類已觀測到的宇宙,看到宇宙和時間的邊界,非常震撼!

The Known Universe takes viewers from the Himalayas through our atmosphere and the inky black of space to the afterglow of the Big Bang. Every star, planet, and quasar seen in the film is possible because of the world's most complete four-dimensional map of the universe, the Digital Universe Atlas that is maintained and updated by astrophysicists at the American Museum of Natural History. The new film, created by the Museum, is part of an exhibition, Visions of the Cosmos: From the Milky Ocean to an Evolving Universe, at the Rubin Museum of Art in Manhattan through May 2010.

Website:

http://www.amnh.org

標籤:

科普

2013-09-02

尋找第六聲(持續更新)

【這篇要持續更新,陸續收集有關台語第六聲音調與文字的資訊。】

台語的聲調一般被歸納為八種,稱為「八聲」。這在教學、研究上都有其必要性。許多資料把台語的八聲對應到所謂的「平上去入」以及「陰陽」或「清濁」,雖然簡捷,但是也很教人困惑。「平上去入」也被用在台灣「國語」的語音教學上,硬是依序套在四聲上,就太拗了。

問題太大,不好辦事。這篇要把問題暫時局限到「第六聲」的疑義,由經驗出發,與經驗保持連結,從自身與周遭開始,尋找它的蹤跡。

2013-09-05

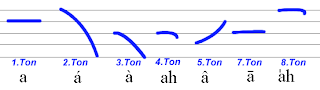

上次提起林正三示範的八聲 [1],這個影片不清楚,看不見黑板上的字。另外找到了 [5],應該是同一場演講的錄影。他示範的是「東董凍琢同動洞獨」八個字的讀音:

這裡的問題是,他所唸的第三聲跟第七聲,在聲調上區分不出來,都是低而平的音調。所以,對我的聽覺而言,總共還是只有七個聲調。

跟 [4] 的系統比較起來,他把 [4] 的第七聲挪用為第六聲,把第三聲抄到第七聲。

我無法接受的是,「平仄」、「清濁」、「平上去入」、「陰陽」大家寫得天花亂墜,卻無法印證於日常的感官經驗。所以我在尋找的,除了消失的第六聲,也是與真實經驗的連結。引號裡的每一個字,都必須定義,或是「定調」。「定調」就是調律(tuning),用七聲音階也好,用宮商角徵羽也好,我們總需要有個共同的參考(common reference)框架。台語的聲調脫離了聲音,就一點意義也沒有。

就算第六聲,或是那未知的第八個音調,是我生長於台南所不熟悉的,起碼也要可以用我們所熟悉的音程,必要的話,用微音程,描述得出來。最起碼也要像 [6] 那樣,以圖形多少表示出調值的相對關係。或是手邊任何的弓弦或撥弦樂器,也都適合用來示範調值關係。

2013-09-02

台語教學上常用來歸類八聲的音調,我雖然大致可以自己的台語經驗認同(台南人),但是關於第六聲,卻常常得到相互矛盾的資訊。昨天去聽了王庚春 (Roger Ong) 的演講,在我向來關注的問題上又放了一把火。他在講「平上去入」這四個字的時候,居然把「上」字依《說文解字》的「動」音,唸成〔是掌切〕,同「尚」(音調由高而低)。此舉顛覆了我向來的認識。

以前的國文老師教我們把這個字唸成國語第三聲的「ㄕㄤˇ」,導致我對它的台語讀音形成了既定的想像,也造成我對台語八聲(依常見順序)的許多不解。「平上去入」的國語讀音,其實相當離譜,造成很嚴重的誤導。這種語言教育,對於我在音韻學上的認識,只幫了一個毀滅性的倒忙。王庚春「平上去入」的讀音,特別是「上」跟「去」,一棒把我打醒。接下來必須實踐的是,以後碰到「平上去入」四個字,心裡面絕對不能想著國語讀音!台語讀音雖不見得一定可以奉為圭臬,但是比國語讀音好用太多了。

另外,在他所提供的以下兩個影片 [1] [2] 當中,第六、第七聲有很大的出入。其中 [1] 比較符合王庚春的讀音想像 [3],而 [2] 卻是符合明治時代臺灣總督府編撰的《臺灣十五音及字母詳解》 [4] 的系統。

[3] 跟 [4] 主要的不同點,在於第六聲。在 [4] 裡,第六聲可以說是缺席,因為它照抄了第二聲的所有用字。另一方面,根據王庚春的說法 [3],我則還是無法區別第六跟第七聲。他說,第六聲「聲調類似 #7 而被歸於 #7 中」。

Related Articles

[a] 2012-05-11 ㄅㄆㄇㄈ、IPA 與德語發音

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/05/ipa.html

[b] 2011-11-05 音高與頻率

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2011/11/blog-post_05.html

[c] 2014-10-06 《楚留香》粵語國際音標

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2014/10/tso-lau-hoeng-IPA.html

External Links

[1] 【閩南語八音讀法】(東,端,江,君)∕林正三老師朗誦100.5.7.wmv(片長 38 秒)

http://www.youtube.com/watch?v=u8gPtiyNa6k

[2] 台語八聲調童謠(片長 02:37)

https://www.peopo.org/news/80090

[3] 王庚春, 漫談台語 - 演化及未來 (台語古典之媠)(講稿), 2013-08-15

http://tinyurl.com/taigu2-20-2

http://www.youtube.com/watch?v=A9KhjY7BWsQ

http://zh.wikipedia.org/wiki/臺灣話

台語的聲調一般被歸納為八種,稱為「八聲」。這在教學、研究上都有其必要性。許多資料把台語的八聲對應到所謂的「平上去入」以及「陰陽」或「清濁」,雖然簡捷,但是也很教人困惑。「平上去入」也被用在台灣「國語」的語音教學上,硬是依序套在四聲上,就太拗了。

問題太大,不好辦事。這篇要把問題暫時局限到「第六聲」的疑義,由經驗出發,與經驗保持連結,從自身與周遭開始,尋找它的蹤跡。

2013-09-05

上次提起林正三示範的八聲 [1],這個影片不清楚,看不見黑板上的字。另外找到了 [5],應該是同一場演講的錄影。他示範的是「東董凍琢同動洞獨」八個字的讀音:

6動 洞7他把「東」(1) 跟「同」(5) 歸為「平」聲,其餘為「仄」。

2董 凍3

1東 琢4

5同 獨8

這裡的問題是,他所唸的第三聲跟第七聲,在聲調上區分不出來,都是低而平的音調。所以,對我的聽覺而言,總共還是只有七個聲調。

跟 [4] 的系統比較起來,他把 [4] 的第七聲挪用為第六聲,把第三聲抄到第七聲。

我無法接受的是,「平仄」、「清濁」、「平上去入」、「陰陽」大家寫得天花亂墜,卻無法印證於日常的感官經驗。所以我在尋找的,除了消失的第六聲,也是與真實經驗的連結。引號裡的每一個字,都必須定義,或是「定調」。「定調」就是調律(tuning),用七聲音階也好,用宮商角徵羽也好,我們總需要有個共同的參考(common reference)框架。台語的聲調脫離了聲音,就一點意義也沒有。

就算第六聲,或是那未知的第八個音調,是我生長於台南所不熟悉的,起碼也要可以用我們所熟悉的音程,必要的話,用微音程,描述得出來。最起碼也要像 [6] 那樣,以圖形多少表示出調值的相對關係。或是手邊任何的弓弦或撥弦樂器,也都適合用來示範調值關係。

2013-09-02

台語教學上常用來歸類八聲的音調,我雖然大致可以自己的台語經驗認同(台南人),但是關於第六聲,卻常常得到相互矛盾的資訊。昨天去聽了王庚春 (Roger Ong) 的演講,在我向來關注的問題上又放了一把火。他在講「平上去入」這四個字的時候,居然把「上」字依《說文解字》的「動」音,唸成〔是掌切〕,同「尚」(音調由高而低)。此舉顛覆了我向來的認識。

以前的國文老師教我們把這個字唸成國語第三聲的「ㄕㄤˇ」,導致我對它的台語讀音形成了既定的想像,也造成我對台語八聲(依常見順序)的許多不解。「平上去入」的國語讀音,其實相當離譜,造成很嚴重的誤導。這種語言教育,對於我在音韻學上的認識,只幫了一個毀滅性的倒忙。王庚春「平上去入」的讀音,特別是「上」跟「去」,一棒把我打醒。接下來必須實踐的是,以後碰到「平上去入」四個字,心裡面絕對不能想著國語讀音!台語讀音雖不見得一定可以奉為圭臬,但是比國語讀音好用太多了。

另外,在他所提供的以下兩個影片 [1] [2] 當中,第六、第七聲有很大的出入。其中 [1] 比較符合王庚春的讀音想像 [3],而 [2] 卻是符合明治時代臺灣總督府編撰的《臺灣十五音及字母詳解》 [4] 的系統。

[3] 跟 [4] 主要的不同點,在於第六聲。在 [4] 裡,第六聲可以說是缺席,因為它照抄了第二聲的所有用字。另一方面,根據王庚春的說法 [3],我則還是無法區別第六跟第七聲。他說,第六聲「聲調類似 #7 而被歸於 #7 中」。

Related Articles

[a] 2012-05-11 ㄅㄆㄇㄈ、IPA 與德語發音

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/05/ipa.html

[b] 2011-11-05 音高與頻率

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2011/11/blog-post_05.html

[c] 2014-10-06 《楚留香》粵語國際音標

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2014/10/tso-lau-hoeng-IPA.html

[1] 【閩南語八音讀法】(東,端,江,君)∕林正三老師朗誦100.5.7.wmv(片長 38 秒)

http://www.youtube.com/watch?v=u8gPtiyNa6k

[2] 台語八聲調童謠(片長 02:37)

https://www.peopo.org/news/80090

[3] 王庚春, 漫談台語 - 演化及未來 (台語古典之媠)(講稿), 2013-08-15

http://tinyurl.com/taigu2-20-2

1 東君 清陰斤 雖須於攘烏之當潸師姦刪切朝虛招昭矜弓龜[4] 臺灣十五音及字母詳解, 臺灣總督府民政局學務部, 明治29年11月14日 (1896-11-14)

2 董滾 總久 欸乃武委羽斗口陡鳥鼠綺摠孔謹予與呂許語九壘捶水沝丛灰火葦毀

3 凍棍 孝 邃粹搵茨次故惡沸據

4 督骨 益色 谷輒陟結一噎尾白炙隻竹屑切惡各遏堊雪息角

5 同群 陽芹 盧僂侯郎樓朝船旋茨壺詔爐時饒慵容常鉏無徒其馗渠余牛魚其祥

6 動近 巨舅上在 敘市杜巨瘽臼仕 [遠]近

7 洞郡 郊 遂袂值吏治塈事地路未仕示味禦 [附]近

8 毒滑 易席 麓祿落葉涉剌達辢石直食蜀穆滅月鄂絕物浞

1 東庵蚶欺豬賒轔真新因拈淹沾奶兵丁貞升鶯箋仙軒崙分君墩尊孫紛箆劑噹宗風端專番[5] 【閩南語八音讀法】(東)/林正三老師朗誦100.5.7.wmv(片長 29 秒)

2 董淊撼罕起底寫恁振蜃引臉掩點冷秉鼎腫省永剪癬顯忍本滾楯准笋粉把這黨總仿短轉反

3 凍暗譀傼氣智瀉磷進信印捻厭店踜柄訂正聖應戰謆獻溣糞棍頓俊舜奮幣祭當葬放斷鑽販

4 觸壓呷喝缺滴削窒質失乙攝饁輙勒栢德則色益折設血甪不骨㑁卒戌忽伯節督作福掇拙發

5 筒䈄函閒蜞池斜麟秦神寅簾鹽沉能平庭情成榮前蟬絃倫噴群唇船純雲爬齊同藏皇團全凡

6 董淊撼罕起底寫恁振蜃引臉掩點冷秉鼎腫省永剪癬顯忍本滾楯准笋粉把這黨總仿短轉反

7 動頷憾旱柿治社吝盡剩媵念艷簟令竝定靖盛用賤善現論笨郡屯銌順混父坐峒狀鳳縀撰患

8 碡盒合觳臞碟䰻鳨一實佚粒葉牒歷白擇籍熟浴捷舌穴律佛滑突朮述核白截毒族服奪絕罰

http://www.youtube.com/watch?v=A9KhjY7BWsQ

6動 洞7[6] 臺灣話, Wikipedia

2董 凍3

1東 琢4

5同 獨8

http://zh.wikipedia.org/wiki/臺灣話

2013-06-15

什麼叫「流利的英語」?

蘇貞昌最近在美國看著稿子用英語/美語演講,「自由蘇報」登了一篇特稿 [1],署名駐美特派員曹郁芬,文章裡這樣寫道:

這樣好了,讓我們大家來腦力激盪一下。

後記 2013-06-19

今天看了關於法國高中哲學教育以及會考的文章,覺得這一篇更應該歸到哲學類,所以就把這些文章 [3] [4] [5] 都收錄在這裡。為什麼這篇跟哲學有關係呢?

讓我們換個角度,以更淺顯的方式來想想,台灣是否需要像法國那樣的哲學課程以及會考,哲學是不是那麼「沒路用」、那麼難、那麼不重要。

哲學,由我的觀點來看,其實是起步於一再地提出我們所耳熟能詳的 what, why, how 這三個問題。我上次所提出的問題,其實都沒能脫離這個範圍。

首先,我們質疑「流利的語言」這個概念的不當使用,因此便在標題上點出「什麼是 X?」。其實 what 的問題還有,例如,該報導所牽涉的真的是「英語」嗎?什麼是「英語」?什麼又是「美語」?這個問題可以說是所有哲學活動的第一個基本動作,也就是確立一個概念。套用比較八股的說法,就是「定義」。

再者,這篇文章提出了「如何可能」,這就是 "how" 的一種形式。例如,在英文裡我們常問 "how is X possible?",康德的說法則是 "wie ist X möglich?"。所以,我的中文語法「如何可能」其實是剽竊自康德的大哉問。

而 "why" 就隱含於我所提出的第三個問題,換句話說,假設一個人在生活上完全與英語無關,為什麼要說他的英語流利?這個問題其實就是個政治的切入點。提出這種問題,也是哲學活動的常態,它源自「好奇心」,這是每個人都有的,有些人可以很自信地舒展這個與生俱來的好奇心,然而在台灣,大部分「敏感的好奇」都會受到壓制,政治上、倫理上…,而且已經習慣於這種暴力。

提到政治 ── 因為我既然考得上台灣的理工科系大學,就好奇地端詳了一下今年法國出給理科高中生的三道哲學題目 [3]:

之所以用 what、why、how 這三個問題,來描述哲學活動的起步,也是因為同意 [4] 這篇文章的觀點,哲學是必須提出問題的,哲學是沒有標準答案的,而且哲學活動是永不休止的。當哲學活動繼續進行下去,就難免必須創造出許多新的概念或符號,然後再借助這些所創造的哲學概念,以它們為基礎,繼續進行更上層、更抽象的哲學活動。這些概念與符號持續地累積,堆砌如山,有的已然廢棄掩埋,有的正逢林蔭廣被。在這座山上攀爬,可謂舉步維艱,一不小心,就要迷失。最後,「哲學」這個東西變得深不可測,把學習過這些概念的菁英世界跟其他人的世界隔離開來。這不是哲學自身的問題。任何一面以抽象術語跟符號砌起的高牆,都可以隔離出一個世界。

這個世界一分為二的負面後果之一就是,生活在這個菁英世界裡的人,只要身上掛滿了這些哲學符號的勳章,隨手拿起一面,不僅擲地有聲,還可以把很多人驚嚇得啞口無言。他們到底懂還是不懂,這並不重要,只要接受過這種填鴨式的教育,背熟一堆詞語(尚稱不上概念),就可以拿出來唬得人一愣一愣地,說別人不懂,而其他人辭窮,也就只好閉嘴。他們穿著這身掛滿勳章的制服,像天龍國人般,戴著「哲學的氧氣罩」,大搖大擺行走於自己圈定的菁英世界。其實,這裡面有一堆人根本就沒有從事哲學活動的能力與動機。正因為如此,我把台大哲學系教授林火旺在政論節目當名嘴的談話,收錄在〈名嘴語錄〉[a] 裡,並提出我的質疑。

或問,質疑台大哲學系教授的哲學潛能,難道不需要「懂哲學」嗎?我認為的確不需要,最起碼,不需要認得上述那座山上的每一顆石頭。因為哲學必源於平常心,這類似於我對法律所持的態度。我們不需要「懂法律」,就可以批判法律,因為法律受法理指導,而法理必源自於人之常情。只有這樣的態度,以及這樣的自信,才可能破除那道隔離菁英世界與平民世界的「種姓」藩籬。這正是台灣大部分弱勢者所最缺乏的自信,他們吃慣了「專業術語」的威嚇,還沒有意識到自己內心所發出的最原始呼喚,what, why, how,就是哲學;也還沒有意識到,自己最基本的需求,就是法律的源起。至於,如何以平民的身分質疑菁英世界裡的林火旺,孔丘所提出的方法學「視其所以,觀其所由,察其所安」,就已經綽綽有餘,而這並非孔丘的專利,像這樣的方法學,本來就深植於每一個活過的人心裡。

或問,what, why, how 這三種問題不是用來描述科學活動的嗎?其實都適用,不同的是,科學所把玩的是自然界的物質空間,哲學則是人文界的抽象空間。哲學「沒路用」嗎?就算是不懂得任何哲學符號,如果 what, why, how 的哲學精神在台灣全面深化,那麼我們所批判的新聞報導方式就不會有市場,也不會那麼多的媒體亂象,其力量不可謂不巨。

所以我主張,我們的高中也應該納入哲學教育,而且應該暫時止於 what, why, how 的哲學活動,鼓勵以批判的眼光看事情,傳授一些哲學方法,並質疑任何垂手可得的答案,不要盲目地讓學生去背哲學史、使用深奧的哲學概念,這些都可以留待上了大學之後,由興趣來決定未來是否繼續更深入地從事這些工作。

總而言之,當我上次把文章歸類到科普,已經感覺到它與哲學教育有關,所以當時也就理所當然地止於提出問題。沒想到在幾天之後可以進一步沉澱當時的感覺。

Related Articles

[a] 2012-06-21 名嘴語錄/林火旺

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/06/blog-post.html#20120717b

External Links

[1] 蘇給美國的一次意外, 自由時報駐美特派員曹郁芬, 2013-06-15

http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/jun/15/today-p1-2.htm

[2] 蘇貞昌首次英文演講 外媒肯定, 民視新聞, 2013-06-14

http://www.youtube.com/watch?v=U-EBPx4WstI

[3] 法高中畢業會考 首科考哲學, 中央社記者蔡筱穎, 2013-06-17

http://www.cna.com.tw/News/aOPL/201306170262-1.aspx

臉書, 2013-06-18

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151744414728816

http://hsuotto.blogspot.tw/2011/06/blog-post_22.html

首先,被視為本土派政治人物的蘇貞昌以流利的英語在華府發表演說。如果大家感興趣這篇特稿裡所謂流利的英語聽起來有多流利的話,請參見 [2]。聽過蘇貞昌的英語演講片段,我不得不懷疑曹郁芬的稿子被報社「高層」竄改過,不然的話,我實在無法想像,曹郁芬在美國是怎麼混的,怎麼會用「流利」兩個字來形容他的英語。當然囉,語法是流利的,因為他是照著稿子唸的,而稿子是幕僚擬的。

這樣好了,讓我們大家來腦力激盪一下。

- 什麼是流利的英語?

- 流利的英語如何可能?

- 一個在生活上幾乎沒有機會講英語的人,如何可能講出流利的英語?

- 流利的英語是不是當總統的要件?

- 那麼,適任總統的要件是哪些?

後記 2013-06-19

今天看了關於法國高中哲學教育以及會考的文章,覺得這一篇更應該歸到哲學類,所以就把這些文章 [3] [4] [5] 都收錄在這裡。為什麼這篇跟哲學有關係呢?

讓我們換個角度,以更淺顯的方式來想想,台灣是否需要像法國那樣的哲學課程以及會考,哲學是不是那麼「沒路用」、那麼難、那麼不重要。

哲學,由我的觀點來看,其實是起步於一再地提出我們所耳熟能詳的 what, why, how 這三個問題。我上次所提出的問題,其實都沒能脫離這個範圍。

首先,我們質疑「流利的語言」這個概念的不當使用,因此便在標題上點出「什麼是 X?」。其實 what 的問題還有,例如,該報導所牽涉的真的是「英語」嗎?什麼是「英語」?什麼又是「美語」?這個問題可以說是所有哲學活動的第一個基本動作,也就是確立一個概念。套用比較八股的說法,就是「定義」。

再者,這篇文章提出了「如何可能」,這就是 "how" 的一種形式。例如,在英文裡我們常問 "how is X possible?",康德的說法則是 "wie ist X möglich?"。所以,我的中文語法「如何可能」其實是剽竊自康德的大哉問。

而 "why" 就隱含於我所提出的第三個問題,換句話說,假設一個人在生活上完全與英語無關,為什麼要說他的英語流利?這個問題其實就是個政治的切入點。提出這種問題,也是哲學活動的常態,它源自「好奇心」,這是每個人都有的,有些人可以很自信地舒展這個與生俱來的好奇心,然而在台灣,大部分「敏感的好奇」都會受到壓制,政治上、倫理上…,而且已經習慣於這種暴力。

提到政治 ── 因為我既然考得上台灣的理工科系大學,就好奇地端詳了一下今年法國出給理科高中生的三道哲學題目 [3]:

再回憶一下自己高三時的心境,竟然是完全沒有能力面對這些考題。也就是說,自我評量的結果是零分。再換句話說,我的高三程度考法國的「大學聯考」,哲學科是零分。

- 我們可能有道德行動而不介入政治議題嗎?

- 工作能夠使一個人有自我意識?

- 請申論柏格森(Henri Bergson)的思想和運動文本。

之所以用 what、why、how 這三個問題,來描述哲學活動的起步,也是因為同意 [4] 這篇文章的觀點,哲學是必須提出問題的,哲學是沒有標準答案的,而且哲學活動是永不休止的。當哲學活動繼續進行下去,就難免必須創造出許多新的概念或符號,然後再借助這些所創造的哲學概念,以它們為基礎,繼續進行更上層、更抽象的哲學活動。這些概念與符號持續地累積,堆砌如山,有的已然廢棄掩埋,有的正逢林蔭廣被。在這座山上攀爬,可謂舉步維艱,一不小心,就要迷失。最後,「哲學」這個東西變得深不可測,把學習過這些概念的菁英世界跟其他人的世界隔離開來。這不是哲學自身的問題。任何一面以抽象術語跟符號砌起的高牆,都可以隔離出一個世界。

這個世界一分為二的負面後果之一就是,生活在這個菁英世界裡的人,只要身上掛滿了這些哲學符號的勳章,隨手拿起一面,不僅擲地有聲,還可以把很多人驚嚇得啞口無言。他們到底懂還是不懂,這並不重要,只要接受過這種填鴨式的教育,背熟一堆詞語(尚稱不上概念),就可以拿出來唬得人一愣一愣地,說別人不懂,而其他人辭窮,也就只好閉嘴。他們穿著這身掛滿勳章的制服,像天龍國人般,戴著「哲學的氧氣罩」,大搖大擺行走於自己圈定的菁英世界。其實,這裡面有一堆人根本就沒有從事哲學活動的能力與動機。正因為如此,我把台大哲學系教授林火旺在政論節目當名嘴的談話,收錄在〈名嘴語錄〉[a] 裡,並提出我的質疑。

或問,質疑台大哲學系教授的哲學潛能,難道不需要「懂哲學」嗎?我認為的確不需要,最起碼,不需要認得上述那座山上的每一顆石頭。因為哲學必源於平常心,這類似於我對法律所持的態度。我們不需要「懂法律」,就可以批判法律,因為法律受法理指導,而法理必源自於人之常情。只有這樣的態度,以及這樣的自信,才可能破除那道隔離菁英世界與平民世界的「種姓」藩籬。這正是台灣大部分弱勢者所最缺乏的自信,他們吃慣了「專業術語」的威嚇,還沒有意識到自己內心所發出的最原始呼喚,what, why, how,就是哲學;也還沒有意識到,自己最基本的需求,就是法律的源起。至於,如何以平民的身分質疑菁英世界裡的林火旺,孔丘所提出的方法學「視其所以,觀其所由,察其所安」,就已經綽綽有餘,而這並非孔丘的專利,像這樣的方法學,本來就深植於每一個活過的人心裡。

或問,what, why, how 這三種問題不是用來描述科學活動的嗎?其實都適用,不同的是,科學所把玩的是自然界的物質空間,哲學則是人文界的抽象空間。哲學「沒路用」嗎?就算是不懂得任何哲學符號,如果 what, why, how 的哲學精神在台灣全面深化,那麼我們所批判的新聞報導方式就不會有市場,也不會那麼多的媒體亂象,其力量不可謂不巨。

所以我主張,我們的高中也應該納入哲學教育,而且應該暫時止於 what, why, how 的哲學活動,鼓勵以批判的眼光看事情,傳授一些哲學方法,並質疑任何垂手可得的答案,不要盲目地讓學生去背哲學史、使用深奧的哲學概念,這些都可以留待上了大學之後,由興趣來決定未來是否繼續更深入地從事這些工作。

總而言之,當我上次把文章歸類到科普,已經感覺到它與哲學教育有關,所以當時也就理所當然地止於提出問題。沒想到在幾天之後可以進一步沉澱當時的感覺。

Related Articles

[a] 2012-06-21 名嘴語錄/林火旺

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/06/blog-post.html#20120717b

External Links

[1] 蘇給美國的一次意外, 自由時報駐美特派員曹郁芬, 2013-06-15

http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/jun/15/today-p1-2.htm

[2] 蘇貞昌首次英文演講 外媒肯定, 民視新聞, 2013-06-14

http://www.youtube.com/watch?v=U-EBPx4WstI

[3] 法高中畢業會考 首科考哲學, 中央社記者蔡筱穎, 2013-06-17

http://www.cna.com.tw/News/aOPL/201306170262-1.aspx

法國高中畢業會考今天開始,基於200多年的會考傳統,第一天的第一堂考試科目是哲學,今年的考題被認為「古典而沒有驚奇」。[4] 【TEWA評論/2013.06.18/by 上&Kaientai】從畢業會考看法國高中哲學教育,

法國高中會考是1808年由拿破崙創設,當時應考科目就已包含哲學,並以哲學科展開會考序幕。每年的哲學題目都會引起社會高度關注和討論,考生們有4小時作答,考生可以在各組3道題目中擇一申論。

今年文學組的考題是:語言是一種工具嗎?科學只侷限於檢驗事實嗎?請申論笛卡爾(Rene Descartes)1645年致伊麗莎白公主函文本。

經濟、社會學組的考題是:我們對國家的責任是甚麼?既然無法理解事情,是否就該自己想像?請申論12世紀安瑟倫(Saint-Anselme)的協同書(Concorde)文本。

科學組的考題是:我們可能有道德行動而不介入政治議題嗎?工作能夠使一個人有自我意識?請申論柏格森(Henri Bergson)的思想和運動文本。

根據法國教育部頒發的大綱,哲學課的目的是要培養學生的批判性思維,並建立理性分析座標以領悟時代的意義。

法國全國有66萬4709人應考,今年最年輕考生年僅13歲,最年長者為91歲。102

臉書, 2013-06-18

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151744414728816

【TEWA評論/2013.06.18/by 坂上&Kaientai】從畢業會考看法國高中哲學教育[5] 小杜白雲, 【教育】法國的高中會考考什麼東西啊?(這次有題解), 寒山石徑, 2011-06-22

(一)前言:

- 言語是否只是工具?(Le langage n’est-il qu’un outil ?)

- 因為缺乏認知,所以我們進行詮釋?(Interpr?te-t-on ? d?faut de conna?tre ?)

- 我們是否能有無涉於政治的道德作為?(Peut-on agir moralement sans s’int?resser ? la politique ?)

這些是法國高中生今年在攸關大學入學的畢業會考(baccalaur?at)中可能遭遇的哲學考題。

自拿破崙時代起,哲學即被法國列為中等教育必修,也成為創始於1808年的高中畢業會考的科目之一,續至今日。現在的法國高中生,不論是文組、經濟與社會組、自然科學組,在高三那一年都必須修習哲學課程;在六月份的會考中,首先迎接的挑戰就是哲學。

為何法國的高中生必須學習哲學?更根本的提問是:為何法國人需要哲學教育?與其就「何謂哲學?」的學科本位來回答這個關於教育目的的大哉問,不如從其高中哲學課程與畢業會考的內容來思索。

(二)哲學教育的方式

在一年的哲學課程中,法國高中生將面對從古希臘至當代的思想巨擘。但高中哲學課並非哲學史教學,教師與學生將從哲學家的思辯經驗中,討論各種概念,如:主體、理性、自由、信仰、慾望、語言、正義、國家、工作……等。哲學教師的任務,在於幫助學生「學習哲學思考」(apprendre ? philosopher)甚於哲學知識的傳授。

如果將哲學教育定義為「教授哲學」(enseigner la philosophie),那麼哲學課程就會被設計為:透過對哲學經典著作的學習,清楚地勾勒出某些出沒於哲學史的概念,並讓學生據此練習書寫。但哲學教育並非為了培養哲學專業工作者,而是培養思辯問題的能力——在思想的常與變中、在與人性有關的基本概念與問題中,創造問題化(probl?matisation)、概念化(conceptualisation)與論證(argumentation)的過程——這是包含閱讀、書寫與論辯的複合能力。與其說學生從哲學課習得「哲學家說了什麼」,不如說他們參與了一次次的哲學創造。

既然哲學教育是培養學生進行問題化、概念化並加以論證的能力,四個小時的哲學會考,自然不是賣弄文筆的作文比賽,因為這有濃厚的知識性;不是天馬行空的各言爾志,因為獨立思考不能簡化為沒標準答案;不是競相出奇的故作驚人之語,因為創意不等於機智問答;也不是博學強記者勝的讀經檢定,因為這是奠基於知識、邏輯的創造與思辯。

(三)哲學教育的目的

由歷年的考題可以判斷,法國的哲學教育與現實絕不脫節——既然哲學是思考與人性有關的基本問題,哲學教育當然可以很當代、很本土、很政治。學生經由哲學課的洗禮,培育了人文條件、訓練了公民視野。他們在哲學教育中參與了如探險般的問題化、概念化與論證過程,學會了獨立思考,發展了理性判斷下的批判自由,並以之關懷個體與世界、他人、自身關係的意義。法國政府期待年輕學子練習運用理性,以了解這個複雜世界的經濟、社會、文化、倫理各面向的挑戰與取捨,並投身必要的公共辯論與政治抉擇、積極參與各種型態的民主生活。

哲學教育的人文陶養,將孕育出富有知識性與理性的公民關懷。「願意對公共政策表達觀點」是公民的初步,法國社會更期待「思考我們/你們在說什麼」、「明白我們/你們在說什麼」成為普遍的現象——讓言說具有民主功能、公民意見有理性溝通的可能。

根據法國教育部擬定的大綱,哲學課的目的是「培養學生的批判性思維,並建立理性分析座標以領悟時代的意義」,一言以蔽之,就是要培養具備知識性與當代性的公民。因為哲學教育,在法國的高中課程中,顯然可見一種對於知識份子的期許。教育所為何事?在文憑與就業之外,我們看到值得台灣欣羨之處。

(四)臺灣斯土斯人

台灣不只缺乏哲學的傳統,更缺乏哲學教育的土壤。本文之所以介紹法國的哲學教育,並非鼓吹直接引進高中哲學課程,更非暗示中華文化基本教材可以改頭換面便重新上市,而是呼籲我們必須對教育的目的重新定位。如果教育不是為了介入本土的當代課題、不是為了培養公民所需的人文條件,教育就會成為有力階級的利器——規格化地製造出一代代對政治冷漠無知的經濟動物。在驚嘆法國哲學會考所展示的知識高度之時,台灣的當務之急,是翻整出一片可以播下公民種子的教育土壤。

本文改寫自舊作〈公民的搖籃——法國高中哲學教育觀察〉(2012.10.09發表於想想論壇)。

http://hsuotto.blogspot.tw/2011/06/blog-post_22.html

2013-05-21

盲點與錯覺

「盲點」是我們耳熟能詳的名詞。這個名詞來自於眼睛的構造。視網膜上有很多很多感光細胞(如下圖紅色部分所示),它們不像數位相機裡的感光元件,或是傳統相機底片般那樣均勻地分布,而是「重點式」地分布在整個類似球面的視網膜上。所謂「重點」,是因為我們的視覺往往不需要捕捉所有與生存無關的細節,所以這些感光細胞的構造只滿足了我們最迫切的需求。

散落在視網膜各處的感光細胞,有些只對特定的色彩產生反應,有些不理會色彩的細節,專門應付黑暗的環境,另一些散布在較為周邊的感光細胞,則不理會「所見物體」的輪廓,只負責偵測其大致運動方向及速度,用來警示潛在的危險。共同點是,所有的感光細胞都會把光轉換成電氣信號,先在視網膜上以錯綜複雜的線路完成第一階段的計算。計算之後,進一步捨棄掉絕大部分的原始細節,只把關鍵資訊以電氣信號的形式「往後」傳送,目的地是後腦的第一視覺區。我們的腦就從這裡開始,把這些電氣信號一層一層地剖析、抽象,進入到我們的意識中。所有過程,人類到目前為止,尚未完整掌握,其中比較清楚的是發生在第一視覺區的種種。

盲點

要把信號由視網膜傳送到腦部,當然需要「電線」。這些電線,跟埋在牆壁裡密密麻麻的電話線一樣,要收集成束,由視網膜往後拉,如下圖灰色部分所示。在這種情形下,必然發生的困境就是,這一整束的電線要往後拉,一定會有一個地方會讓感光細胞無容身之處,這個地方就叫做「盲點」。眼前的世界,只要是投影到這個地方,我們就是看不見。而且,看不見,就是看不見。

網路上有許多資料,讓讀者探索自己視覺上的盲點,例如網頁 [1] 裡有個圖,左邊是個十字,右邊是個黑點。讀者閉上左眼,右眼張開,盯著左邊的十字看。然後調整眼睛與螢幕的距離,在某個位置,我們會注意到,右邊的黑點消失了。因為這個時候,黑點剛好投影在我們視網膜上的盲點。

如果盲點的位置距離我們的視覺中心很遠的話,那倒還好。所謂的視覺中心,就是我們看得最清楚的地方,叫做 "fovea"。不過現實就是,盲點位於距離 fovea 不超過 20 度的地方(請注意,我們這裡只能談視角)。所以,我們「眼前的世界」,也就是在我們的視野裡,有一個地方是假的!「假的」?有那麼嚴重嗎?其實有!因為我們「看見了」其實根本看不見的地方,那只能說是「假的」。在我們的視野裡,本來應該要有一塊沒有光的黑點的,卻不自知。

我們的眼前都有一個視覺上的黑洞而不自知。不自覺有個黑洞,是因為較為高層的視覺意識填補了這個黑洞。如何填補?它並不是拿貨真價實的資訊去填補。因為如上所述,這些資訊根本不存在。所謂的「填補」,其真正的意含就是,「讓我們感覺沒有遺漏」!換句話說,腦部的意識只是讓我們感覺不到視覺上的缺陷,讓我們覺得舒服一點而已。

錯覺

我們除了自以為「看見了」所看不見的世界之外,還會把「歪的」看成是「正的」,也會把「正的」誤認為是「歪的」。下圖即為一例。所有的平行方向的灰色線條,其實都是水平的,彼此都互相平行。看不出來嗎?拿根尺量一量,就可以讓自己相信了。但是光用一雙眼睛,無論怎麼看,永遠都是錯的。就算人家已經告訴我們是錯的,自己也用尺量過了,怎麼看,就怎麼錯!

這種現象顯示了人類視覺演化的過程中,「便宜行事」的自然策略。為了看清楚「事關重大」的東西,我們屏棄了「暫時不重要」的東西。決定重不重要、該不該忽略的,往往是心靈上主動的意識。這種選擇性極高的認知過程,叫 "attentive perception"。注意力(attention),或甚至於執著(obsession),主導了資訊的取捨,就算它們已經進入了我們的感官系統(pre-attentive perception)。

25 年

不只是視覺,我們身上所有的感官、意識,以至於所謂的「邏輯思考」與「理性」,都具有嚴重的缺陷,而且嚴重的程度,我臆測,很可能不下於如上所述視覺上的缺陷。

這些想法要是展延到我們對於所處社會的「看法」,那就有點恐怖了。如果延用以上的語法,那麼,其實我們對周遭正在發生的許多事情「視而不見」,在這同時,卻又以為「看見了」許多根本不存在的事情。我們更是容易忽略了一些,而放大解讀了另一些。

適逢 520,撲天蓋地於台灣的是一種源起於「突發性愛國流感」的「政治正確性」。姑且不論這些症狀的突發與矛盾性質及其「發病機制」,當總統「道歉」、「賠償」、「懲凶」的「正義」言猶在耳之時,讓我們來回顧一下 1988 年的 5 月 20 號,也就是 25 年前的台灣。以下全文轉載兩篇臉書上回顧 520 的文章及其回應。

25 年後,當我們「看見」這些人,也會有一些錯覺,好像這些事情從未發生過,在他們身上看不到任何痕跡。對於他們自己而言,有時也好似噩夢一場。我們會想,夢醒了,沒事了。真是如此嗎?我們跟 25 年前的台灣人其實是生活在同一個時空吧。

External Links

[1] Experiments with the blind spot and filling in, J. Kevin O'Regan

http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/FeelingSupplements/BlindSpotFillingInExperiments.htm

Related Articles

[a] 2012-07-31 媒體觀察:旺中集團抹黑黃國昌事件

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/07/wwctg.html

[b] 2012-11-30 教育部關愛的眼神

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/11/moe-20121129.html

[c] 2012-12-04 清大校方狗腿的眼神

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/nthu-moe-20121204.html

[d] 2012-12-06 如果你不夠謹慎

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/blog-post_6.html

[e] 2012-12-16 薪傳

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/losheng.html

[f] 2012-12-23 台藝大警總的眼神

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/12/ntua.html

[g] 2013-01-01 警察先生生氣了

http://kolmogolovi.blogspot.com/2013/01/blog-post.html

[h] 2013-03-16 台灣人善良?還是無知?

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/03/hitler-auschwitz-and-taiwan.html

[i] 2013-04-12 警察先生又來了

http://kolmogolovi.blogspot.com/2013/04/da-sagt-die-polizei-ja-was-ist-denn-das.html

[j] 2013-04-25 華光社區的社會運動

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/04/hua-kuang.html

[k] 2013-05-16 政府不樂見民眾獨立思考

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/05/george-carlin.html

[l] 2013-07-04 知道哪些人是狗官嗎?

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/07/i-maledetti.html

散落在視網膜各處的感光細胞,有些只對特定的色彩產生反應,有些不理會色彩的細節,專門應付黑暗的環境,另一些散布在較為周邊的感光細胞,則不理會「所見物體」的輪廓,只負責偵測其大致運動方向及速度,用來警示潛在的危險。共同點是,所有的感光細胞都會把光轉換成電氣信號,先在視網膜上以錯綜複雜的線路完成第一階段的計算。計算之後,進一步捨棄掉絕大部分的原始細節,只把關鍵資訊以電氣信號的形式「往後」傳送,目的地是後腦的第一視覺區。我們的腦就從這裡開始,把這些電氣信號一層一層地剖析、抽象,進入到我們的意識中。所有過程,人類到目前為止,尚未完整掌握,其中比較清楚的是發生在第一視覺區的種種。

盲點

要把信號由視網膜傳送到腦部,當然需要「電線」。這些電線,跟埋在牆壁裡密密麻麻的電話線一樣,要收集成束,由視網膜往後拉,如下圖灰色部分所示。在這種情形下,必然發生的困境就是,這一整束的電線要往後拉,一定會有一個地方會讓感光細胞無容身之處,這個地方就叫做「盲點」。眼前的世界,只要是投影到這個地方,我們就是看不見。而且,看不見,就是看不見。

網路上有許多資料,讓讀者探索自己視覺上的盲點,例如網頁 [1] 裡有個圖,左邊是個十字,右邊是個黑點。讀者閉上左眼,右眼張開,盯著左邊的十字看。然後調整眼睛與螢幕的距離,在某個位置,我們會注意到,右邊的黑點消失了。因為這個時候,黑點剛好投影在我們視網膜上的盲點。

如果盲點的位置距離我們的視覺中心很遠的話,那倒還好。所謂的視覺中心,就是我們看得最清楚的地方,叫做 "fovea"。不過現實就是,盲點位於距離 fovea 不超過 20 度的地方(請注意,我們這裡只能談視角)。所以,我們「眼前的世界」,也就是在我們的視野裡,有一個地方是假的!「假的」?有那麼嚴重嗎?其實有!因為我們「看見了」其實根本看不見的地方,那只能說是「假的」。在我們的視野裡,本來應該要有一塊沒有光的黑點的,卻不自知。

我們的眼前都有一個視覺上的黑洞而不自知。不自覺有個黑洞,是因為較為高層的視覺意識填補了這個黑洞。如何填補?它並不是拿貨真價實的資訊去填補。因為如上所述,這些資訊根本不存在。所謂的「填補」,其真正的意含就是,「讓我們感覺沒有遺漏」!換句話說,腦部的意識只是讓我們感覺不到視覺上的缺陷,讓我們覺得舒服一點而已。

錯覺

我們除了自以為「看見了」所看不見的世界之外,還會把「歪的」看成是「正的」,也會把「正的」誤認為是「歪的」。下圖即為一例。所有的平行方向的灰色線條,其實都是水平的,彼此都互相平行。看不出來嗎?拿根尺量一量,就可以讓自己相信了。但是光用一雙眼睛,無論怎麼看,永遠都是錯的。就算人家已經告訴我們是錯的,自己也用尺量過了,怎麼看,就怎麼錯!

圖片來源:這張圖片已經在我電腦裡很久很久了,來源已不可考。

但是以「錯覺」或 "optical illusion" 搜尋圖片,會找到「無限多張」。

但是以「錯覺」或 "optical illusion" 搜尋圖片,會找到「無限多張」。

這種現象顯示了人類視覺演化的過程中,「便宜行事」的自然策略。為了看清楚「事關重大」的東西,我們屏棄了「暫時不重要」的東西。決定重不重要、該不該忽略的,往往是心靈上主動的意識。這種選擇性極高的認知過程,叫 "attentive perception"。注意力(attention),或甚至於執著(obsession),主導了資訊的取捨,就算它們已經進入了我們的感官系統(pre-attentive perception)。

25 年

不只是視覺,我們身上所有的感官、意識,以至於所謂的「邏輯思考」與「理性」,都具有嚴重的缺陷,而且嚴重的程度,我臆測,很可能不下於如上所述視覺上的缺陷。

這些想法要是展延到我們對於所處社會的「看法」,那就有點恐怖了。如果延用以上的語法,那麼,其實我們對周遭正在發生的許多事情「視而不見」,在這同時,卻又以為「看見了」許多根本不存在的事情。我們更是容易忽略了一些,而放大解讀了另一些。

適逢 520,撲天蓋地於台灣的是一種源起於「突發性愛國流感」的「政治正確性」。姑且不論這些症狀的突發與矛盾性質及其「發病機制」,當總統「道歉」、「賠償」、「懲凶」的「正義」言猶在耳之時,讓我們來回顧一下 1988 年的 5 月 20 號,也就是 25 年前的台灣。以下全文轉載兩篇臉書上回顧 520 的文章及其回應。

25 年後,當我們「看見」這些人,也會有一些錯覺,好像這些事情從未發生過,在他們身上看不到任何痕跡。對於他們自己而言,有時也好似噩夢一場。我們會想,夢醒了,沒事了。真是如此嗎?我們跟 25 年前的台灣人其實是生活在同一個時空吧。

魏貽君, 1988年520惡夜, 臉書, 2013-05-21

http://www.facebook.com/wei.y.jun.18/posts/573321862713170

http://www.facebook.com/william.tsai/posts/10151588713552710

http://www.facebook.com/wei.y.jun.18/posts/573321862713170

以下的文字,原本是要寫給謝明達發的動態的回應;不知怎地,暫存於電腦頁面的謝明達的動態,竟然「不見了」;突然,我既無奈也尷尬。William Tsai, 雨夜, 臉書, 2013-05-21

反正,都已花了半小時打出來的文稿,還是硬著頭皮發出,我相信,總是會有「高手」把我的發言連結、遞送給謝明達、蕭裕珍伉儷。

****

容我補述一段,倘若有誤,還請裕珍姊糾正。

1988年520惡夜,停於城中分局外側車道的遊行指揮車被鎮暴警察包圍、警棍敲擊之後,指揮車的蕭裕珍等人,遭到武警拉扯下車,惡狠押往城中分局。

我在現場採訪,目賭一切過程;環顧四周,沒有任何一位公職人員在場。

我很清楚,蕭裕珍等人被押入警局,免不了一場洩憤式的毆打。當時,我是《自立晚報》記者,身旁還跟著懷孕三個月的妻子楊翠,看著蕭裕珍等人被鎮暴警察粗暴拉扯、押往城中分局,我跟楊翠說:「我要進去」,隨即拜託身旁的記者同業楊永智、陳愷巨、陳依玫等友,代為照顧楊翠。

走近城中分局,我拿出《自立晚報》服務證,制服警察看也不看,右手一揮,就讓我進去了;那位警察知道,這種情況下的他只是裝飾品,其他的什麼都不是,然後,就有至少三個以上身著暗藍制服的特警尾隨著我,不時還以類似警棍的鈍器搓擊我的後背。

走入城中分局櫃台後的大片明鏡兩側走道,撲鼻而來的是汗臭、血腥、哀嚎及咒罵聲,牆角躲縮著流血呻吟的民眾。我忍住背後的搓痛,打起勇氣回頭問特警:剛剛被你們抓進來的女人,她叫蕭裕珍,你們把她關在哪裡?

我記得很清楚。警察跟我說:我們不打你了,她就在那裡。

特警們可惡,但是,他們沒有失信。當他們停止以警棍搓擊我的背,我就站在偵訊室門前。

當我吸氣、提起勇氣踏入偵訊室說的話,我都忘了(請原諒,那時的我也才只是26歲);我記得,我喚出「蕭裕珍」的名,原本矮蹲的裕珍姊應聲立起,我拿出書包的甜甜圈遞給桌旁警察說,「這是給她的」。說著,不知怎地,我突然惡聲地說:如果,你們把她怎麼樣,我跟你們沒完沒了!

從頭到尾,1988年的520惡夜,我就只是要給蕭裕珍送個甜甜圈?

離開蕭裕珍、走離偵訊室,我的後背被更多的棍棒搓擊。一邊走,一邊流淚,台灣的你們跟我們,究竟是怎麼回事啦?

走出城中分局,赫然得知懷孕的妻子楊翠,險些遭到便衣警察的圍擊,所幸周遭媒體同業的解救而脫危;稍晚,又再獲知立委朱高正在城中分局前的遭到警察圍毆昏厥。

1988年的520惡夜那晚,年輕的我,選擇做了讓已入中年、初老的我,至今也不後悔的事。

洪宜勇 往事不堪回首!

Daniel Su 二十瑯噹歲的你好勇敢……我到過三十以後才啟發…………!!!

郭文彬 貽君兄,你的記性真好啊 !

很多細節,我現在都記不得了:驚訝、記不得了;憤恨、記不得了;疼痛、記不得了;害怕、也記不得了。

其實,也沒有必要記得,不是嗎?

穿著鎮暴裝走路的人,總是會發出ㄍㄧ ㄍㄧ ㄍㄚ ㄍㄚ的聲音;齊眉棍晃動的軌跡上,時常滴落來路不明的液體;映照著昏暗接燈光的鎮暴面具後面,隱現的是人類扭曲的五官、還是陌生又狂暴的圖騰?

好像還記得呀~ 雖然,真的沒有必要記得。

這一切只是細節啊......520事件,農民示威也好、警民衝突也罷,甚麼主張、甚麼立場,誰贏了誰輸了、不過只是歷史上小小的一抹浪花。

即使,是帶著血色的浪花。

那時那麼深刻地希望,一波又一波的浪頭,能夠衝垮看似高不可攀的鋼鐵堤防 !

好像,成功了啊? 蔣家埋進人民的潮流之中了啊~

好像,還沒有。

銅像,只是換了頭顱而已;堤防後面,還有重重的城牆。

脫下長角的頭盔、換上優雅的西裝,惡魔黨、還是惡魔黨。

所以,不必回憶了,繼續往前走吧 !

臨行前,如果經過任何一面鏡子,給自己一個微笑就好:你、我、我們做過正確的事。

你、我、我們好棒..........

王麗芬 好些那個時代我們共同經歷的事,像流沙般隨時間流逝,甚至有點刻意地忘掉。唉唉!

莊華堂 貽君這段二十幾年前的追憶讓人動容,勾起我逐漸淡忘的記憶--1988的520那個黨國軍警識台灣人民如草疥的惡夜,就在你那事發生的幾個鐘頭前,我在立院側門親眼看到廖兆祥,氣急敗壞的從側門出來,大聲喝叱大批警察--快--快--圍上去,別讓他們跑了。我牽著偉士伯機車就擋在廖的前面,跟他說:局長,他們都散了,他們都要回家了。廖大聲的咆哮,死老百姓,這沒你的事,給我滾回家去--兩個手持警棍的壯漢走過來,一個人推我的機車,一個人推我.....於是,我看到從各個角落冒出來,一大堆黑壓壓的警察和鎮暴部隊,往忠孝東路的圓環那邊圍過去,是整個有計畫的拳形包圍,讓準備四散回家的農民全都圍起來,不放走任何一個,於是盾牌警棍如暴雨般的落在兩手空空的農民身上---如果不是親眼所見,我們的警察是這樣對待人民--於是那晚慘烈的中華路巷戰展開了......

http://www.facebook.com/william.tsai/posts/10151588713552710

胡慧玲大姐筆下的520總指揮林國華(時任農權總會秘書長)之女林慧如,在這個雨夜也值得再次重溫。《我喜歡這樣想你》,〈別哭,慧如!〉(頁53)

「鏡頭裡出現一張張血痕交錯的臉孔、驚慌失措的表情和倉皇逃竄的腳步。一幕幕驚心動魄的影像,令人不敢相信這是自己置身的土地。

「強力水龍噴沖下,當天下午才負傷送醫急救的總指揮林國華,頭上纏著白色紗布和護網,從醫院趕回現場,雙手高舉,祈求警察莫再施暴。然後又有一名大學生模樣的女子,衝進鎮暴警察的包圍圈內,雙膝跪在汪洋一片的馬路上,護著林國華,淚容滿面的請求警察停止打人。那時我心想,這女子是誰,真是勇敢。

「後來我才知道,她就是林國華的女兒林慧如。五二O那天,她在南陽街的補習班教數學,下課後,趕過來參加農權會的抗議遊行。沒多久,就在同一天,同一地點,父女兩人同時被抓往牢房。」

後來的故事更怵目驚心,卻也更令人動容:《我喜歡這樣想你》頁59-60。

「(1991年)六月二十七日農權總會秘書長林國華被「政治謀殺」成重傷,這是一九八八年五二O事件之後,農民運動又一次染血的烙印。歹徒下手時,在刀光劍影、血肉模糊之際,撂下狠話,警告林國華說:『以後不該管的事別管太多。』

「林慧如在他父親送往加護病房急救後,於記者會會中流著淚發表聲明說:『我是這樣想,如果台灣的民主運動必須流血,必須發生悲劇,......我覺得很慶幸,這件流血的悲劇,是發生在我們家。即使他們砍斷我父親的手和腳,母親和我,都還有手和腳,可以再繼續為農民出頭。』她說,未來爭取農權的抗爭活動中,她將『代父指揮』。」

「《自由時代週刊》的老同事約好要寄慰問卡給林慧如,千言萬語,不知從何寫起。我傾心她的勇敢、敬佩她的氣魄,忍不住瞻前顧後,要說:別哭,慧如。在人世間或許妳是不折不扣的傻瓜,但是,在另一個較美麗較完整的國度,妳卻是百分之百的勝利者。」

後來林國華當過一屆立法委員,扁政府時代也曾任農委會副主委。林慧如在520之後先是到鄭南榕的《自由時代》當記者,而後回鄉從政,先後當選過兩屆雲林縣議員,又當選連任兩屆古坑鄉長(2005-2009-至今)。目前在鄉長第二任期中,今年改選。

External Links

[1] Experiments with the blind spot and filling in, J. Kevin O'Regan

http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/FeelingSupplements/BlindSpotFillingInExperiments.htm

Related Articles

[a] 2012-07-31 媒體觀察:旺中集團抹黑黃國昌事件

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/07/wwctg.html

[b] 2012-11-30 教育部關愛的眼神

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/11/moe-20121129.html

[c] 2012-12-04 清大校方狗腿的眼神

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/nthu-moe-20121204.html

[d] 2012-12-06 如果你不夠謹慎

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/blog-post_6.html

[e] 2012-12-16 薪傳

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/losheng.html

[f] 2012-12-23 台藝大警總的眼神

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/12/ntua.html

[g] 2013-01-01 警察先生生氣了

http://kolmogolovi.blogspot.com/2013/01/blog-post.html

[h] 2013-03-16 台灣人善良?還是無知?

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/03/hitler-auschwitz-and-taiwan.html

[i] 2013-04-12 警察先生又來了

http://kolmogolovi.blogspot.com/2013/04/da-sagt-die-polizei-ja-was-ist-denn-das.html

[j] 2013-04-25 華光社區的社會運動

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/04/hua-kuang.html

[k] 2013-05-16 政府不樂見民眾獨立思考

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/05/george-carlin.html

[l] 2013-07-04 知道哪些人是狗官嗎?

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/07/i-maledetti.html

2013-04-25

何謂「窮忙」

(科普類,8 歲以上)

有個朋友邀請你去參加一個團體。你去了,受到熱烈的歡迎。隨即有人拿出一本簿子,希望你填寫一下姓名、聯絡地址、電話號碼、電子郵件信箱、身分證字號(為了申辦某些證件)。

第二次去,大家還是親切地跟你打招呼,你開始覺得這邊滿有人情味的。這時又有人遞上一張表格,希望你能夠填一下姓名、地址、身分證字號、學校…。你覺得他們這裡人都好好喔!

隔天,介紹你去的那個朋友打電話來了。他說,想要填寫一下你的資料。你趕緊解釋說,其實應該不用了,因為你已經寫過兩次了。但是他覺得,再寫一次比較保險。你覺得也對,因為這個朋友做事滿謹慎的,所以你在電話中比手畫腳地拼出了你的電子郵件信箱跟身分證字號。你對自己相當滿意,因為用這樣的方法,他一定不會聽錯、寫錯。

下一次,你又來到這個團體。他們立刻叫出你的名字,隨即把你的名牌遞上來,熱誠招呼的熱情讓你覺得自己一定表現得非常不錯。招呼之餘,又有個人遞上一張空白的表格,說,那,這個能不能請你順便填寫一下。你很尷尬地跟他們解釋說,呃…我再寫的話,這次應該是第四次填寫資料了。他們隨即很不好意思地為你打抱不平,說,告訴我們那個人是誰…不過就再寫一次吧。你就很尷尬地把表格收下來了。到現在,你還沒有決定是不是要再填一次那張表格…

練習 1:你在班上、家裡或是其他地方,碰過類似的情形嗎?想不想說出來給大家聽聽看?你覺得以上的故事跟「窮忙」有什麼關係?你會想要幫以上的故事取個不同的標題,或是畫張圖畫來描述這種情境嗎?

練習 2:中央政府機構有「部」跟「會」,典型的例子就是「經濟部」跟「經建會」。國內著名的經濟學家馬凱透露過一段秘辛 [a]:

Related Articles

[a] 2012-06-21 名嘴語錄 2013-03-16

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/06/blog-post.html#20130316

有個朋友邀請你去參加一個團體。你去了,受到熱烈的歡迎。隨即有人拿出一本簿子,希望你填寫一下姓名、聯絡地址、電話號碼、電子郵件信箱、身分證字號(為了申辦某些證件)。

第二次去,大家還是親切地跟你打招呼,你開始覺得這邊滿有人情味的。這時又有人遞上一張表格,希望你能夠填一下姓名、地址、身分證字號、學校…。你覺得他們這裡人都好好喔!

隔天,介紹你去的那個朋友打電話來了。他說,想要填寫一下你的資料。你趕緊解釋說,其實應該不用了,因為你已經寫過兩次了。但是他覺得,再寫一次比較保險。你覺得也對,因為這個朋友做事滿謹慎的,所以你在電話中比手畫腳地拼出了你的電子郵件信箱跟身分證字號。你對自己相當滿意,因為用這樣的方法,他一定不會聽錯、寫錯。

下一次,你又來到這個團體。他們立刻叫出你的名字,隨即把你的名牌遞上來,熱誠招呼的熱情讓你覺得自己一定表現得非常不錯。招呼之餘,又有個人遞上一張空白的表格,說,那,這個能不能請你順便填寫一下。你很尷尬地跟他們解釋說,呃…我再寫的話,這次應該是第四次填寫資料了。他們隨即很不好意思地為你打抱不平,說,告訴我們那個人是誰…不過就再寫一次吧。你就很尷尬地把表格收下來了。到現在,你還沒有決定是不是要再填一次那張表格…

練習 1:你在班上、家裡或是其他地方,碰過類似的情形嗎?想不想說出來給大家聽聽看?你覺得以上的故事跟「窮忙」有什麼關係?你會想要幫以上的故事取個不同的標題,或是畫張圖畫來描述這種情境嗎?

練習 2:中央政府機構有「部」跟「會」,典型的例子就是「經濟部」跟「經建會」。國內著名的經濟學家馬凱透露過一段秘辛 [a]:

在以上的對話當中,「王不見王」似乎具有負面意味,你同意這一點嗎?為什麼互相不講話、不溝通,就不能做出重大決策?真的嗎?你看過這種例子嗎?這跟我們的題目「窮忙」或是你自己取的題目,有什麼關係?馬凱:另外一個,我想我要講一個,我過去不太願意講的一個秘辛啦。就是,在陳院長組閣的時候,他的經建會的主委是尹啟銘、經濟部長施顏祥。但是,如果你稍為內行一點,都知道,這兩位呢,是王不見王。他們從來不說話。從來不溝通。事實上,他們彼此有很深的心結。沈春華:你說「尹」跟「施」,對不對?馬凱:對。如果,你的主要的財經的內閣,這兩位大將,他們…沈春華:王不見王…馬凱:…是不說話的…對,王不見王的,那麼你的內閣,能夠做任何重大決策嗎?沈春華:嗯…

Related Articles

[a] 2012-06-21 名嘴語錄 2013-03-16

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/06/blog-post.html#20130316

2013-01-16

好奇心

今天看了這個 [1] [2]。除了公共危險之外,我喜歡這個女生的好奇心,因為自己也是個潛在罪犯。為她捶胸頓足,才開了一英哩!太不小心,下次應該先搞定軌道轉轍系統這個環節!

External Links

[1] 瑞清潔婦偷開火車 出軌撞民宅, 中央社斯德哥爾摩外電, 2013-01-15

http://www.cna.com.tw/News/aOPL/201301150429-1.aspx

http://news.nationalpost.com/2013/01/15/woman-crashes-stolen-train-into-a-building-after-taking-it-for-a-joyride/

External Links

[1] 瑞清潔婦偷開火車 出軌撞民宅, 中央社斯德哥爾摩外電, 2013-01-15

http://www.cna.com.tw/News/aOPL/201301150429-1.aspx

官員說,一名瑞典女子今天偷開車庫一列無人區間車,把火車開到斯德哥爾摩郊區,結果火車失控出軌,撞進一棟公寓。[2] Woman crashes stolen train into a building after taking it for a joyride, Karl Ritter, Associated Press/National Post, 2013-01-15

美聯社報導,瑞典警方發言人白斯特倫(Lars Bystrom)說,這列火車是在凌晨撞進公寓,女子受到重傷,以救護直升機送到斯德哥爾摩醫院治療。

白斯特倫說,這名女子因涉嫌危害公共安全被捕。

瑞典火車營運公司Arriva發言人赫德紐斯(Tomas Hedenius)說,這名1990年生的女子,從斯德哥爾摩郊外的車庫偷走這列4節車廂列車。

她之後開了約1.6公里,把火車開到鐵路終點站,結果火車出軌,衝出約25公尺,撞進一棟3層樓公寓。

事發現場照片顯示,撞得稀巴爛的火車首節車廂陷進公寓裡面。

赫德紐斯說:「公寓內有3戶人家,還好沒有人受傷,至少不是生理上。」

這名女子是Arriva火車清潔承包商的員工,她偷開火車的動機是什麼,目前還不清楚。

赫德紐斯說:「我們只聽到她的好消息。我們正在調查這件事怎麼發生,以及她為什麼做這種事。」

赫德紐斯說,她怎麼拿到火車鑰匙,目前還不清楚,但他說,開火車沒那麼難。

他說:「大體來說,就算你不是火車司機,還是可能會開火車。因為你可以在網路上查一查,或是看看別人怎麼開。」

http://news.nationalpost.com/2013/01/15/woman-crashes-stolen-train-into-a-building-after-taking-it-for-a-joyride/

STOCKHOLM — A woman stole an empty commuter train from a depot Tuesday and drove it to a suburb of Stockholm where it derailed and slammed into an apartment building, officials said.

The woman was seriously injured in the early morning crash and was flown to a Stockholm hospital, police spokesman Lars Bystrom said. No one else was injured.

Bystrom said the woman was arrested on suspicion of endangering the public.

Tomas Hedenius, a spokesman for train operator Arriva, said the woman, born in 1990, stole the four-car train at a depot outside Stockholm.

She then drove it about a mile to the end station on the railway line, where it jumped off the tracks, careered for about 25 metres and crashed into a three-story building.

Photographs from the scene showed the crumpled front car of the train buried deep into the structure.

“There were three families inside the apartment building, but no one was injured. At least not physically,” Hedenius said.

The motives of the woman, who worked for a company contracted to carry out cleaning for the train operator, were not immediately clear.

“We have only heard good things about her. We’re investigating how this could happen, and why she did what she did,” Hedenius said.

He said it’s unclear how she got the keys to the train, but added that driving it is not that complicated.

“Generally speaking that’s possible even if you’re not a train driver,” he said. “You can read about it on the Internet, or observe how others do it.”

A local train derailed into a residential building in Saltsjoebaden, Sweden, on January 15, 2013.

(JONAS EKSTROMER / SCANPIX/AFP/Getty Images)

Policemen stand in front of a local train that derailed into a residential building in Saltsjoebaden, Sweden, on January 15, 2013.

JONAS EKSTROMER/AFP/Getty Images

Raw: Train Slams Into Building Near Stockholm

Published on 2013-01-15

http://www.youtube.com/watch?v=vjrCGNiFIY0

Published on 2013-01-15

http://www.youtube.com/watch?v=vjrCGNiFIY0

2012-12-18

李嗣涔的 ESP 實驗

今天看了這個。寶傑介紹了一些神祕的 marine sounds:julia, train, slowdown, whistle, upsweep, bloop。因為想聽清楚一點,就到 YouTube 上去找,看到了各自的 spectrograms,也看到右欄的相關影片有這個演講,就把它全部都看完了。是公視製作的完整錄影。

感言呢?至今還沒有任何機會接觸這方面嚴格的資料與論述,過去所聽聞的盡是一些一問三不知的「說法」,主因在於沒有共同的語言。好奇的話,這個錄影應該是比較可看的,多少提供一些 ontological thinking 的刺激。這些實驗起碼是在控制相對「良好」的環境下進行的(加引號是因為我沒接觸到詳細資料)。另一方面,實驗結果的篩選、呈現、詮釋,以及選擇性的進一步實驗等因素,也展開了一個很大的空間,因此,一不小心,還是容易陷入且拘泥於特定 "subspace" 而不自知。以此自勉。

後記 2012-12-18

接著又看了兩個。跟前面影片是不同場合的演講。上集有多出一點實驗現場的紀錄片,對觀眾了解實驗進行有很大的幫助。下集可以看到他在語言的使用上,比上面的影片還要勇敢得多,令人憂心。(附註:我知道什麼是 double blind 實驗。)

後記 2013-03-01

因為最近生意太不好了,這篇突然上了月排名,部落格右欄需要一張圖片,所以就上網搜尋,再補一個 Discovery 的片段,把下面原本放影片的地方改成 Google 會顯示在右欄的圖片。

Discovery 上面所播出的訪談,就比較沒有那麼「勇敢」,就沒講「到『祂們』的網站」去幹嘛、跟「祂們」有過哪些對話及「交往」云云,遣詞用字也比較保守、嚴謹。例如:

後記 2013-03-13

以下影片這位美國魔術師 James Randi,極力對抗利用迷信來從事不實廣告的詐欺行為。他成立了一個教育基金會(James Randi Educational Foundation),懸賞一百萬美元,要給任何可以證實的超自然能力者,至今錢都送不出去。他大聲駁斥那些無法通過雙盲測試(double-blind experiment)的陳述或主張。然而我們也在以上李嗣涔的影片中,聽到他親口提起「雙盲」兩個字。那怎麼辦?

各位看倌,「雙盲」並非學到了這個膚面的名詞,嘴巴說了就算,而是實驗的環境與程序必須嚴格符合 double-blind 的精神。在這個精神之下,對於有些主張,甚至於無法設計出雙盲的實驗。例如,「運動具有…的療效」或「充分的陽光有益…」。原因在於,這個實驗根本無法隱暪受測的主體,他正在做運動或是正曝曬在陽光之下。

雙盲實驗為什麼必須隱暪受測的主體呢?理由是,安慰劑(placebo)本身就具有療效。也就是說,例如,減肥這件事情,是可能經由欺騙的手段達到的,這是醫學界具有共識的。換句話說,「相信」本身是具有療效的,這涉及到身與心的交互作用,也是醫學界所承認的。所以,我們才會需要一個對照組,來消去 placebo effect 的因素,過濾出待測事物的真實效果。

我引用這個影片,加上這個後記的目的,絕對不在排除超自然現象的可能性,因為排除未知現象可能性的行為,本身就是不科學的,科學方法根本做不出任何「…絕對不可能」的結論。但是科學方法也不能做出一些信口開河、無法驗證、無法重複實驗的結論。

另一方面,我們也無法否認,「心靈上的安慰」對許多人是很重要的。所謂的「靈媒」,或許帶來一些慰藉,但是我們也必須對抗純商業利益的蓄意詐欺。

感言呢?至今還沒有任何機會接觸這方面嚴格的資料與論述,過去所聽聞的盡是一些一問三不知的「說法」,主因在於沒有共同的語言。好奇的話,這個錄影應該是比較可看的,多少提供一些 ontological thinking 的刺激。這些實驗起碼是在控制相對「良好」的環境下進行的(加引號是因為我沒接觸到詳細資料)。另一方面,實驗結果的篩選、呈現、詮釋,以及選擇性的進一步實驗等因素,也展開了一個很大的空間,因此,一不小心,還是容易陷入且拘泥於特定 "subspace" 而不自知。以此自勉。

人體身心靈科學(上):台大校長_李嗣涔科學實驗證明 佛 、 神 、靈界的存在

Uploaded on 2011-11-01 by universebook

http://www.youtube.com/watch?v=qhgrgPXfx9U

Uploaded on 2011-11-01 by universebook

http://www.youtube.com/watch?v=qhgrgPXfx9U

人體身心靈科學(下):台大校長_李嗣涔科學實驗證明 佛 、 神 、靈界的存在

Uploaded on 2011-11-01 by universebook

http://www.youtube.com/watch?v=tgBxhpaTQWA

Uploaded on 2011-11-01 by universebook

http://www.youtube.com/watch?v=tgBxhpaTQWA

監製:王亞維

製作統籌:謝啟明

後製剪輯:黃偉嘉

電腦動畫:張正興 許雲茹

錄製:公視演講廳錄影小組

感謝:國科會 國立中央大學

購買公視演講廳節目請洽:公視行銷部 02-26301166

推薦演講請洽:公視演講廳 02-26338059 speak@mail.pts.org.tw

公共電視台製作

PTS Copyright 2003

後記 2012-12-18

接著又看了兩個。跟前面影片是不同場合的演講。上集有多出一點實驗現場的紀錄片,對觀眾了解實驗進行有很大的幫助。下集可以看到他在語言的使用上,比上面的影片還要勇敢得多,令人憂心。(附註:我知道什麼是 double blind 實驗。)

人體潛能科學(上) - 特異功能真或假 - 李嗣涔

Uploaded on 2012-06-02 by waynexe

http://www.youtube.com/watch?v=b1Kdtdo_qqE

Uploaded on 2012-06-02 by waynexe

http://www.youtube.com/watch?v=b1Kdtdo_qqE

人體潛能科學(下) -尋訪諸神的網站 - 李嗣涔

Uploaded on 2012-06-03 by waynexe

http://www.youtube.com/watch?v=qrd9Yhg8s3s

Uploaded on 2012-06-03 by waynexe

http://www.youtube.com/watch?v=qrd9Yhg8s3s

後記 2013-03-01

因為最近生意太不好了,這篇突然上了月排名,部落格右欄需要一張圖片,所以就上網搜尋,再補一個 Discovery 的片段,把下面原本放影片的地方改成 Google 會顯示在右欄的圖片。

Discovery 上面所播出的訪談,就比較沒有那麼「勇敢」,就沒講「到『祂們』的網站」去幹嘛、跟「祂們」有過哪些對話及「交往」云云,遣詞用字也比較保守、嚴謹。例如:

「…但是他所講的話呢,我們還是沒有辦法驗證。我們還是有需要獨立的、其他的方式,來驗證他講話的正確與否。我想扶鷥也是一樣。」

我們真的必須記取教訓。認知(cognition)是個很複雜的過程,「知識」也是很脆弱的,一不小心便要誤入岐途。這時,往往就需要別人的提醒。對於別人的暗示,採取開放的態度,一律嚴肅對待,是確保知識有效性重要的策略之一。我想,只要是真心的朋友,學界裡一定有人提醒過他。

另一方面,我們由此也學到了,知識不只是脆弱的,它往往也是偏狹的。在有限、固定紀律(discipline)下的學術環境所訓練出來的,或許在同一個紀律下也可走出一片坦途,但是一旦心血來潮跨出這個紀律,就必須趕快處理總體的知識結構及定位的問題。

【Discovery頻道】--「佛」字的玄秘--採訪台大電機系教授、台大校長李嗣涔

Uploaded on 2012-12-31 by y5464

http://www.youtube.com/watch?v=ltZakBT-DU0

Uploaded on 2012-12-31 by y5464

http://www.youtube.com/watch?v=ltZakBT-DU0

後記 2013-03-13

以下影片這位美國魔術師 James Randi,極力對抗利用迷信來從事不實廣告的詐欺行為。他成立了一個教育基金會(James Randi Educational Foundation),懸賞一百萬美元,要給任何可以證實的超自然能力者,至今錢都送不出去。他大聲駁斥那些無法通過雙盲測試(double-blind experiment)的陳述或主張。然而我們也在以上李嗣涔的影片中,聽到他親口提起「雙盲」兩個字。那怎麼辦?

各位看倌,「雙盲」並非學到了這個膚面的名詞,嘴巴說了就算,而是實驗的環境與程序必須嚴格符合 double-blind 的精神。在這個精神之下,對於有些主張,甚至於無法設計出雙盲的實驗。例如,「運動具有…的療效」或「充分的陽光有益…」。原因在於,這個實驗根本無法隱暪受測的主體,他正在做運動或是正曝曬在陽光之下。

雙盲實驗為什麼必須隱暪受測的主體呢?理由是,安慰劑(placebo)本身就具有療效。也就是說,例如,減肥這件事情,是可能經由欺騙的手段達到的,這是醫學界具有共識的。換句話說,「相信」本身是具有療效的,這涉及到身與心的交互作用,也是醫學界所承認的。所以,我們才會需要一個對照組,來消去 placebo effect 的因素,過濾出待測事物的真實效果。

我引用這個影片,加上這個後記的目的,絕對不在排除超自然現象的可能性,因為排除未知現象可能性的行為,本身就是不科學的,科學方法根本做不出任何「…絕對不可能」的結論。但是科學方法也不能做出一些信口開河、無法驗證、無法重複實驗的結論。

另一方面,我們也無法否認,「心靈上的安慰」對許多人是很重要的。所謂的「靈媒」,或許帶來一些慰藉,但是我們也必須對抗純商業利益的蓄意詐欺。

詹姆斯‧藍迪(James Randi)拆穿通靈的騙子, TED, 2007-02

2012-12-03

貓與圓周運動

今天看了這個。

貓跟唱盤的主人 corbo 怎麼可以剪片呢?中間那一段呢?我就不信他會捨得他的寶貝唱針和唱片!他一定是受不了了,趕快先把唱臂拿到旁邊去再讓牠繼續玩!圓周運動真是個奇妙的現象,不是嗎?不知道牠有什麼感想。

Related Articles

[a] 2013-09-11 貓與綠光雷射

http://kolmogolovi.blogspot.com/2013/09/cats-and-532nm-green-laser.html

[b] 2012-12-12 貓怕冷

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/12/blog-post_12.html

[c] 2014-03-07 貓與視覺追蹤

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2014/03/cat-and-shell-game.html

Vinyl Cat

貓跟唱盤的主人 corbo 怎麼可以剪片呢?中間那一段呢?我就不信他會捨得他的寶貝唱針和唱片!他一定是受不了了,趕快先把唱臂拿到旁邊去再讓牠繼續玩!圓周運動真是個奇妙的現象,不是嗎?不知道牠有什麼感想。

Related Articles

[a] 2013-09-11 貓與綠光雷射

http://kolmogolovi.blogspot.com/2013/09/cats-and-532nm-green-laser.html

[b] 2012-12-12 貓怕冷

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/12/blog-post_12.html

[c] 2014-03-07 貓與視覺追蹤

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2014/03/cat-and-shell-game.html

2012-11-26

核電安全,核四不安全

Belvedere (1958) by M. C. Escher (1898-1972)

今天看了這個,也把它加到我的〈台灣核安要聞 2012, 2011〉[a]。核能電廠可能不安全,也可能足夠安全,就像我們好好地走路的時候,隨時也可能會跌斷腿一樣。

Belvedere (1958) by M. C. Escher (1898-1972)

今天看了這個,也把它加到我的〈台灣核安要聞 2012, 2011〉[a]。核能電廠可能不安全,也可能足夠安全,就像我們好好地走路的時候,隨時也可能會跌斷腿一樣。對於核電廠安全性的評估,我個人沒有意見,因為這需要複雜精密的計算,而我不是專業。但是台灣的核四是否安全呢?這個問題不是在問「核能電廠安全性」問題,而是在問核四的「政商結構」安不安全。

一棟建築物的安全性起碼有兩面,除了專業的「力學結構」安全,還要考慮「政商結構」的安全問題。因此,我們反對核四運轉,並非就認為核電廠絕對不可取,而在於它是誕生於台灣特殊的政商環境下,它並非一個正常的核能電廠。

會想要提起這個事情,是因為看了以下蘋果日報這篇訪談下面的許多讀者回應,而想指出,反核四不見得就是反核電。換句話說,就算不反對核電,核四也必須反。

2012-11-26 人間異語:你敢運轉核四 我逃命去, 蘋果日報

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20121126/34665945/人間異語:你敢運轉核四我逃命去

Q:你的本業在傳統產業,怎會跑去接核四工程?

A:人不要貪啊,我就是太貪了!我本業做貿易,賺了點錢。10幾年前,有人告訴我,A公司很有潛力,是未來的台積電。A公司總經理說,他們生產的鋼管是高科技,有特殊技術,不會生鏽,由於董事長曾任民代,透過關係,以後如果用到自來水管在電廠裡,商機百億;加上新建核四廠預算1800億,只要承包100億就夠了。我於是投資4千萬。公司開幕時,政府跟官股投資公司和銀行高層都來,盛況空前。

「每天活在恐懼中」

剛開始,公司承包一般電廠工程,後來去標核四工程。在圍標前,公司交際活動費就花了1億5千萬,之後標到10億工程,又要給回扣。我們標到後,還要交給下一包,每個工程都要層層轉包,都是無名的公司在做,連英文的按圖施工說明書也不會看。

當時,台灣產業開始外移,電用很少了,而民營電廠增建很多,我們蓋廠時,很多這種資訊就來了,說根本不需要增建核電廠,發電已過剩。我們不認真蓋電廠,看那工程也不像工程,只是應付,那時我們都講,核四不會運轉啦!只是洗錢。

沒想到後來政府下令停建,雖然賠償我們公司幾千萬,但部分工程費跟回扣已無法收回,公司就倒了。

我幾千萬就這樣沒了,我像遇到詐騙集團,首腦就是政府跟官股銀行高層。

其實公司資本才4億多,能跟銀行借到12億,就是跟銀行高層疏通好,找幾個名下沒財產的股東擔保,日後出事,債權都不用還。加上公司有立委投資,所以公司倒後,我幾年都沒事,沒想到銀行後來把債權賣給討債公司,討債公司開始來要錢,我開始跑法院。

Q:你們這樣蓋核電廠,不會有罪惡感?

A:我們當初是真的認為核四不會運轉,只是公司趁機撈錢,隨便蓋。後來核四續建,我們公司沒了,看電廠不是鏽掉,就爛掉,工程還是層層轉包,不知換了多少包商,沒人可以負責,我雖覺得可怕,還是認為,這廠不可能運轉,只是提款機。

但後來,我越來越害怕,因政治人物好像是要讓它轉,尤其我看到發電機運進去,太可怕了。

我很有罪惡感,每天活在恐懼中,我很擔心核四廠一運轉就爆炸,我在台北市的房子就沒了。

若出事帝寶也沒用

我在北市精華地段有個50坪大的房子,還有空中花園,可是我根本不敢住,全家搬到桃園。按核電廠出事需要撤離30公里,至少要到林口。

Q:依美國標準80公里,還是危險啊?

A:至少桃園要逃到台中比較快,我在台中也有房子。很多人知道核電廠危險,但無可奈何,台灣人是牛,知道要死了,只會流淚,不會跑,可是我不是牛,我要趕快跑。

我兒子念心理系,說我病了,罹患核電恐慌症,但我們的財富都在台北,核電廠一出事,帝寶也沒用,所以帝寶也有人出來反核啊。就像帝寶蓋了17年, 每一層都換承包商,你還敢住嗎?

記者陳玉梅採訪整理

Related Articles

[a] 2012-06-19 台灣核安要聞 2012, 2011

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/06/bwr-core-shroud-2012.html

[b] 2013-02-26 毒藥、毒藥,都是毒藥!

2012-11-17

楓葉是人類共同的浪漫

Google 的圖片搜尋(image search)是個奇妙的工具,它把所輸入的關鏈字,對應到一個視覺上的蒙太奇(montage),也開啟了以視覺「定義」一個概念的另一種可能性。它除了可能擴展出字義學上(semantics)的另一個 dimension 之外,甚至還可以幫助我們跟隨現代社會每一個概念在字義上的急劇變遷(semantic drifting/semantische Verschiebung),或是文化差異。

當我們把德文字 "Birke" 翻譯成「樺木」的時候,再比較一下 Google 圖片搜尋所給我們的視覺蒙太奇:【Birke】和【樺木】,會提醒我們另譯為【樺樹】的選擇性。點擊以上【】內的連結,即會得到視覺上的概念比對。雖然把 "Birke" 譯為「樺木」不至於會有正確性上的疑慮,然而,網路上的活動卻提醒我們,對於在鍵盤上活動的族群而言,基於使用頻率(frequency)的表層觀察,「樺樹」與 "Birke" 會有較為強烈的「Google 蒙太奇視覺對應」。

為了突顯這種字義上的漂移,我們也可以再比較一下英文的【continent】、德文的【Kontinent】和【大陸】。點擊以上三個連結之後,我們可以很明顯地看到「大陸」這個地理概念,在字義上已經漂向「中國」,然而在其他國家的語言裡,看不出這種跡象。也因此,當我們要把英文的 "continent" 翻譯為它原來所對應的地理概念「大陸」的時候,會有那麼一點點的,或許是杞人憂天的不安。可是很明顯地,以上所謂的「Google 蒙太奇視覺對應」,相當有效地反應出了這個詞在使用頻率上的現狀。或許這也可以對所謂的「國際觀」加上一筆視覺上的註解。

另外,這種「Google 蒙太奇視覺比對法」也某種程度可以幫助我們觀察不同社會的語言文化差異。例如德文字【Pappel】以及【白楊】跟【白楊樹】,又例如【楓葉】跟德文字單數【Ahornblat】以及德文字複數【Ahornblätter】的比對。在這裡,我們可以去思索,西洋文字單複數(number)在翻譯時,所可能蘊含的種種問題。然而,先撇開這些差異,採用其複數的話,有個朋友說:「楓葉是人類共同的浪漫」。

Related Articles

[a] 2014-05-15 下列何者生還機會最高?

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2014/05/sticker-survival-rate-chinese-vs-taiwanese.html

當我們把德文字 "Birke" 翻譯成「樺木」的時候,再比較一下 Google 圖片搜尋所給我們的視覺蒙太奇:【Birke】和【樺木】,會提醒我們另譯為【樺樹】的選擇性。點擊以上【】內的連結,即會得到視覺上的概念比對。雖然把 "Birke" 譯為「樺木」不至於會有正確性上的疑慮,然而,網路上的活動卻提醒我們,對於在鍵盤上活動的族群而言,基於使用頻率(frequency)的表層觀察,「樺樹」與 "Birke" 會有較為強烈的「Google 蒙太奇視覺對應」。

為了突顯這種字義上的漂移,我們也可以再比較一下英文的【continent】、德文的【Kontinent】和【大陸】。點擊以上三個連結之後,我們可以很明顯地看到「大陸」這個地理概念,在字義上已經漂向「中國」,然而在其他國家的語言裡,看不出這種跡象。也因此,當我們要把英文的 "continent" 翻譯為它原來所對應的地理概念「大陸」的時候,會有那麼一點點的,或許是杞人憂天的不安。可是很明顯地,以上所謂的「Google 蒙太奇視覺對應」,相當有效地反應出了這個詞在使用頻率上的現狀。或許這也可以對所謂的「國際觀」加上一筆視覺上的註解。

另外,這種「Google 蒙太奇視覺比對法」也某種程度可以幫助我們觀察不同社會的語言文化差異。例如德文字【Pappel】以及【白楊】跟【白楊樹】,又例如【楓葉】跟德文字單數【Ahornblat】以及德文字複數【Ahornblätter】的比對。在這裡,我們可以去思索,西洋文字單複數(number)在翻譯時,所可能蘊含的種種問題。然而,先撇開這些差異,採用其複數的話,有個朋友說:「楓葉是人類共同的浪漫」。

Related Articles

[a] 2014-05-15 下列何者生還機會最高?

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2014/05/sticker-survival-rate-chinese-vs-taiwanese.html

2012-08-06

Congratulations! You JPL gals and guys!

One of the world's most admirable team-works!

從昨天緊張地等到今天,晚上「上學」途中,終於在公車上從以下連結看到消息了。成功登陸!除非這是火星人送過來的假信號,嘿嘿嘿!要趕快檢查一下,信號來回傳輸的時候,有沒有什麼可疑的 time delay!

«Curiosity» ist auf dem Mars gelandet

http://www.20min.ch/wissen/news/story/29266909

(待續)

從昨天緊張地等到今天,晚上「上學」途中,終於在公車上從以下連結看到消息了。成功登陸!除非這是火星人送過來的假信號,嘿嘿嘿!要趕快檢查一下,信號來回傳輸的時候,有沒有什麼可疑的 time delay!

«Curiosity» ist auf dem Mars gelandet

http://www.20min.ch/wissen/news/story/29266909

Nach einer achteinhalbmonatigen Reise ist das «Mars Science Lab» mit dem Rover «Curiosity» auf dem Mars angekommen. Eine Hauptherausforderung der 2,5-Milliarden-Dollar-Mission ist geglückt.

(待續)

2012-05-22

新聞現象學 (A Phenomenology of Media Consumption)

繼「林來瘋」現象之後,在馬英九第二任總統就職典禮(2012-05-20)前後,台灣媒體上到處又見「馬來瘋」症候群。我們先從一個收視率不錯的政論節目中,擷取出自一位典型「名嘴」黃光芹用在馬英九身上的若干抽象用語,來 review 一下這個現象。以下語錄取自 2012-05-19 年代新聞的《新聞追追追》 http://www.youtube.com/watch?v=6HCU2AhQCWY。請注意,我們無意批評《新聞追追追》這個節目,因為它目前是相對優質的政論節目,同台的《新聞面對面》也可說是個優質認真的政論節目。

民意代表這方面,應該想得通,因為他們會擔心沒票。媒體這方面,應該也可以理解,因為收視率是他們生存的關鍵。名嘴這方面,應該也容易理解,因為他們需要通告。那麼,選民呢?基本上,選民需要的就是生活。選民在這個關係下,其實就是對以上三者具有決定性影響的消費者,是這整個消費鏈的上游。

這幾天,聽到一種說法,那就是「選民反悔」,姑且信其為真。那麼,選民所缺乏的,豈不是「精算」?可是這還是不怎麼通啊!台灣多的是商人,或者說是生意人心態,所以我們又不能全以「失算」來解釋。因為至今,許多「生意人」並沒有「失算」,他們雖為少數,一直都是財運亨通。

或許可能真的會有少部分的選民,在此刻覺得無法自處。他們可能真的是所謂「反悔」的一群人。若然,我們一點都沒有譴責的意思(呼應蔡英文的呼籲, 2012-05-19),我們反而更應該站在他們那一邊。這當然也包括綠營的選民。但是我們也必須提出更具體的意見。

在現代的德國,有一種所謂「經 TÜV(技術安全檢驗協會)認證的的德國聯邦網際網路暨媒體輔導教師」(TÜV-zertifizierter Internet- und Mediencoach der Bundesrepublik Deutschland),他們見長於媒體消費的安全性,也常常負責訓練在學的青少年,如何安全地與各式各樣的現代媒體相處。德國人看到了這個必要性,德國人也劍及履及地創造了這樣的專業。他們可能沒有旁例可茲參考,亦無先例可以依循。

在當代的台灣,看報紙、看電視、聽廣播,跟其他大眾傳播媒體,有個很有意思的現象,特別是把當天的所有報紙一次看過,這時最有趣的,並不是「新聞」本身,而是看他們各自「怎麼做新聞」。因為在這些媒體上面,其實很少看得到「新聞自身」,所看到、所聽到的多是「新聞自身」所觸發的「新聞現象」,也就是他們「怎麼做新聞」。暴露在這些媒體之下,千萬不能錯過的,就是要好好享受這種「樂趣」,不只有助身心健康,也有助於還原「新聞」的「真相」。

看到這幾個字眼,不知道大家會不會有什麼聯想?沒錯,是有本書叫《現象與物自身》(牟宗三, 1909-1995),從康德(Immanuel Kant, 1724-1804)的批判講起,又有個人叫胡塞爾(Edmund Husserl, 1859-1938),嘗試進一步提出一些「更具體」的方法,來把「現象」「還原」為「物自身」,在他的現象學(Phenomenology)提出諸如「存而不論」、「自然擱置」、「懸擱」等概念,來還原「真相」(這個字眼對當代的台灣其實也極具描述意義)。

我不是哲學專業,但願我們哲學系、新聞系、語言學系、資訊科學系,以至於跨系的學人,不妨也寫一寫具有當代關懷意義的「新聞現象學」,提出一套有系統、有效率的具體閱覽程序,幫助台灣公民由「新聞現象」還原出「新聞真相」。例如包括具體的報導與評論分離技術、置入性行銷過濾技術、商品與標示不符的包裝技術透視法等,也包括各台各報之利害、政商立場與行為分析,及其閱覽建議。例如,於某些特定的時機,由《自由時報》擷取關於蘇貞昌先生的新聞,應該注意哪些事情,使得還原新聞真相。

當代?什麼是當代?當一百年後的人們回顧 2012 年的此刻時,會看到哪些東西?由一個遙遠的時空,他們所看到的,大抵上多會是一些特別具有時代意義的顯著特徵(significant characteristic features),一些文化上、政治上、經濟上,以及其他各方面的顯著特徵。在媒體消費及投票行為方面,「新聞現象學」也可能會是一個 proper candidate。這種「新聞現象學」可以成為這個時代的台灣公民,在資訊取得、政治判斷以及利害「精算」之困境與可能突破的最佳寫照,也可以成為在野黨所關懷的議題之一。

其他值得探討的台灣當代特徵還有很多,我自己印象很深刻(也很痛苦)的有,例如,媒體人陳立宏長年來掛在嘴上的「台灣人,你到底還有沒有記憶?」、「有記憶的人活在台灣是一件很痛苦的事情」。的確是這樣!這些都是台灣發展的根本瓶頸。一個準民主社會的持續發展與正常化的最終源頭,真的是生存於這個社會的公民,這一點在野黨真的必須看得見!真的必須從根紮起!

後記 2012-06-01

今天終於在媒體看到有名嘴碰觸到這篇文章所提出的問題。馬英九一直都沒有變,旗子也沒有在飄,是我們的心在飄。我們應該如何面對這個事實?在 2012-05-30 的〈新聞追追追〉裡,鄭村棋這麼說(1:02:38 http://www.youtube.com/watch?v=pouXSiLdYm8):

除了以上所引述的名嘴評論之外,這一陣子,也聽到媒體界終於有人開始罵馬英九什麼「…你要告訴我們你的政策、戰略在哪裡!…」。是啊,是要有全面性、前瞻性的政策跟戰略啊,這不是治理一個國家第 0 件必須深思的事情嗎?總統大選前為什麼我們看到那麼多人只是跟著複誦著「黃金十年」(亦見 [b]),蔡英文的「十年政綱」又受到過多少青睞(亦見 [a])?這些問題不都是總統大選投票以前就應該關心的嗎?

另外,同一個節目的另一位評論員胡忠信做了個結論(1:26:24):

Related Articles

[a] 2011-08-17 台灣的第一次:讓我們一起來見證台灣歷史的轉捩點

http://kolmogolovi.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

[b] 2011-11-01 不愁吃不愁穿的黃金十年來了!

http://kolmogolovi.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

[c] 2012-07-31, 媒體觀察:旺中集團抹黑黃國昌事件

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/07/wwctg.html

他一直以來都是這樣……接下來呢,我的用意並不是要大家加入這個行列,而是想要邀請大家來喝杯紅茶,淡定一下,從另外一個角度來看一看這些事情。這裡比較顯著的問題是,怎麼會有那麼多人那麼意外?好像大家都突然大吃一驚!?這就比較費解,也值得討論。馬英九雖非無辜,但是,至少從我的角度看起來,其實,

道歉在他嘴巴裡面是不值一斤兩斤的ㄟ,道歉是隨時像喝開水這樣……

他說了謊,他繼續說謊,他用數字來掩蓋他說謊的這個醜陋面……

原形畢露,這本來就在我們預料當中,我們不抱任何期待了……

他沒有能力……

你聽了會好笑……

對牛彈琴……

你馬總統,你未來你靠什麼力量支撐?是靠你的顢頇、無能、昏庸、自戀、自狂、自大、自負,這些東西支撐嗎?

說謊他還用數字美化……

其實我那麼篤定在今天,519 的今天,這麼篤定說,不要對這個人抱期望,是因為他一直在重蹈覆轍……

所以馬英九只會,我們講一招半式,他只會這一套……

那不是道歉嘛,講了 N 遍了……

馬英九一直都是馬英九,他並沒有變。他並不是一個剛出道的政治人物。他緊密暴露在鎂光燈下的言行二十年有餘,是個人盡皆知的政治人物。我個人不會太相信馬英九,或是一個其他任何同樣年紀的政治人物,會那麼具有改變的潛能。那麼,一個一成不變的馬英九,長年受到歡呼、尖叫、詠歎、讚美,甚至於深入於其 DNA 完美結構的探討(這些文章在網路上應該還可以找得到),現在卻又受到全國上下的撻伐,而且聽說還是「不分藍綠」。偏偏是在這個總統大選勝負已明、選民才剛剛做好決定的時刻,他的續任,說是多數台灣公民的自由意志,一點也不為過。那麼,變的是我們選民囉?變的是我們的民意代表?變的是我們的媒體?變的是我們的名嘴?面對這些問題,我們應該如何自處呢?

民意代表這方面,應該想得通,因為他們會擔心沒票。媒體這方面,應該也可以理解,因為收視率是他們生存的關鍵。名嘴這方面,應該也容易理解,因為他們需要通告。那麼,選民呢?基本上,選民需要的就是生活。選民在這個關係下,其實就是對以上三者具有決定性影響的消費者,是這整個消費鏈的上游。

這幾天,聽到一種說法,那就是「選民反悔」,姑且信其為真。那麼,選民所缺乏的,豈不是「精算」?可是這還是不怎麼通啊!台灣多的是商人,或者說是生意人心態,所以我們又不能全以「失算」來解釋。因為至今,許多「生意人」並沒有「失算」,他們雖為少數,一直都是財運亨通。

或許可能真的會有少部分的選民,在此刻覺得無法自處。他們可能真的是所謂「反悔」的一群人。若然,我們一點都沒有譴責的意思(呼應蔡英文的呼籲, 2012-05-19),我們反而更應該站在他們那一邊。這當然也包括綠營的選民。但是我們也必須提出更具體的意見。

在現代的德國,有一種所謂「經 TÜV(技術安全檢驗協會)認證的的德國聯邦網際網路暨媒體輔導教師」(TÜV-zertifizierter Internet- und Mediencoach der Bundesrepublik Deutschland),他們見長於媒體消費的安全性,也常常負責訓練在學的青少年,如何安全地與各式各樣的現代媒體相處。德國人看到了這個必要性,德國人也劍及履及地創造了這樣的專業。他們可能沒有旁例可茲參考,亦無先例可以依循。

在當代的台灣,看報紙、看電視、聽廣播,跟其他大眾傳播媒體,有個很有意思的現象,特別是把當天的所有報紙一次看過,這時最有趣的,並不是「新聞」本身,而是看他們各自「怎麼做新聞」。因為在這些媒體上面,其實很少看得到「新聞自身」,所看到、所聽到的多是「新聞自身」所觸發的「新聞現象」,也就是他們「怎麼做新聞」。暴露在這些媒體之下,千萬不能錯過的,就是要好好享受這種「樂趣」,不只有助身心健康,也有助於還原「新聞」的「真相」。

看到這幾個字眼,不知道大家會不會有什麼聯想?沒錯,是有本書叫《現象與物自身》(牟宗三, 1909-1995),從康德(Immanuel Kant, 1724-1804)的批判講起,又有個人叫胡塞爾(Edmund Husserl, 1859-1938),嘗試進一步提出一些「更具體」的方法,來把「現象」「還原」為「物自身」,在他的現象學(Phenomenology)提出諸如「存而不論」、「自然擱置」、「懸擱」等概念,來還原「真相」(這個字眼對當代的台灣其實也極具描述意義)。

我不是哲學專業,但願我們哲學系、新聞系、語言學系、資訊科學系,以至於跨系的學人,不妨也寫一寫具有當代關懷意義的「新聞現象學」,提出一套有系統、有效率的具體閱覽程序,幫助台灣公民由「新聞現象」還原出「新聞真相」。例如包括具體的報導與評論分離技術、置入性行銷過濾技術、商品與標示不符的包裝技術透視法等,也包括各台各報之利害、政商立場與行為分析,及其閱覽建議。例如,於某些特定的時機,由《自由時報》擷取關於蘇貞昌先生的新聞,應該注意哪些事情,使得還原新聞真相。

當代?什麼是當代?當一百年後的人們回顧 2012 年的此刻時,會看到哪些東西?由一個遙遠的時空,他們所看到的,大抵上多會是一些特別具有時代意義的顯著特徵(significant characteristic features),一些文化上、政治上、經濟上,以及其他各方面的顯著特徵。在媒體消費及投票行為方面,「新聞現象學」也可能會是一個 proper candidate。這種「新聞現象學」可以成為這個時代的台灣公民,在資訊取得、政治判斷以及利害「精算」之困境與可能突破的最佳寫照,也可以成為在野黨所關懷的議題之一。

其他值得探討的台灣當代特徵還有很多,我自己印象很深刻(也很痛苦)的有,例如,媒體人陳立宏長年來掛在嘴上的「台灣人,你到底還有沒有記憶?」、「有記憶的人活在台灣是一件很痛苦的事情」。的確是這樣!這些都是台灣發展的根本瓶頸。一個準民主社會的持續發展與正常化的最終源頭,真的是生存於這個社會的公民,這一點在野黨真的必須看得見!真的必須從根紮起!

後記 2012-06-01

今天終於在媒體看到有名嘴碰觸到這篇文章所提出的問題。馬英九一直都沒有變,旗子也沒有在飄,是我們的心在飄。我們應該如何面對這個事實?在 2012-05-30 的〈新聞追追追〉裡,鄭村棋這麼說(1:02:38 http://www.youtube.com/watch?v=pouXSiLdYm8):

…馬英九的不負責任,而又掌握這麼大的權力,是我們今天面對的問題。你叫他改不可能,這是他的個性、他長期的作風。要改的是我們。改兩個。我們錯看他,要負責。第二個,拿起責任來,這次一定要逼馬英九出來道歉,承認整個這些政策是他下的,是他弄錯了,而且他把別人出賣了…太好了!很樂見馬英九的問題,終於有一絲的機會可以回歸到它真正的根源,那就是,我們台灣公民。馬英九是可以也應該被檢討,但是絕不能忘了,是選票剛剛才決定的。對我而言,馬英九自從暴露在鎂光燈之下,從來就沒有成功地掩飾過自己的心態、特質跟做事方法。所以「這是他的個性、他長期的作風。要改的是我們」這種評論雖然來得晚,但是必須開始。

除了以上所引述的名嘴評論之外,這一陣子,也聽到媒體界終於有人開始罵馬英九什麼「…你要告訴我們你的政策、戰略在哪裡!…」。是啊,是要有全面性、前瞻性的政策跟戰略啊,這不是治理一個國家第 0 件必須深思的事情嗎?總統大選前為什麼我們看到那麼多人只是跟著複誦著「黃金十年」(亦見 [b]),蔡英文的「十年政綱」又受到過多少青睞(亦見 [a])?這些問題不都是總統大選投票以前就應該關心的嗎?

另外,同一個節目的另一位評論員胡忠信做了個結論(1:26:24):

…台灣三個危機,總統領導力、行政系統的執行力,及至人民對總統、對整個行政團隊的公信力,這三個嚴重的危機,這是我們面前要趕快去面對的。這就跟這篇文章的思考方式有所出入了。我們的版本是:

台灣只有一個危機,那就是,公民的判斷力。這是我們面前要趕快去面對的。這其實應該也是鄭村棋所真正想要講的。而影響判斷力至鉅的,就是我們唯一的資訊來源,也就是現代媒體。

Related Articles

[a] 2011-08-17 台灣的第一次:讓我們一起來見證台灣歷史的轉捩點

http://kolmogolovi.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

[b] 2011-11-01 不愁吃不愁穿的黃金十年來了!

http://kolmogolovi.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

[c] 2012-07-31, 媒體觀察:旺中集團抹黑黃國昌事件

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2012/07/wwctg.html

2012-05-11

ㄅㄆㄇㄈ、IPA 與德語發音

聲樂組學生,有必要及早建立起可「容納」世界各國許多種不同「聲音」的「肚量」。「肚量」並不是食物本身,而是可以「享用」多少食物的「能耐」。要培養這種「肚量」極其容易,它在本質上,只是一種對於各國語音較有系統的視野及框架,有利於在各種時機下,輕鬆地面對並吸收母語之外的不同語音。

以下是我給高中音樂班兩次課的講義。因為覺得也可提供給一般大眾參考,就把它放上來。(講義我是用 LaTeX 做的,但是自己沒有辦法用 CSS 編碼出這麼複雜的格式,就請朋友幫忙把它轉為網頁碼。)

後記 2013-09-05

我了解,許多人慣常把「ㄅ」注為 IPA 的 "[p]",把「ㄆ」注為 "[Ph]"。在推廣與教學上,這實在沒有必要,這會嚇走許多學生。所以,本文以斜線分別注為 /b/ 與 /p/,盡量採用鍵盤上就有的字母。以 IPA 來注音,除非是極端的學術報告,應該避免方括號的精細標示方法。舉 t 的例子來說,德語、法語、英語、美語雖然都是注為 /t/,但是每一個語言對 /t/ 的品味都顯著不同,其差異遠超過我們在這上面所吹毛求疵的。音值,與生俱來就有相當大的誤差範圍。

我們應該講究的往往是「區隔」(索緒爾, Ferdinand de Saussure, 1857-1913),而不是「絕對值」。用 /b/ 跟 /p/ 用來描述「ㄅ」跟「ㄆ」,再恰當不過。所謂「透過區隔來界定」的意思就是說,在語言上,一個概念,往往是透過與同一個系統的其他概念之區隔,來確定。不僅僅是在語言學上,就連與現代生活息息相關的數位通訊技術,也都是依據這個原理在運作!這個重要的基本原理千萬不可小覷。

I ㄅㄆㄇㄈ、IPA 與德語發音

Hans Fritz Beckmann/Pater Kreuder/Erich Unterholzner

翻譯及發音

III Die „Eigenen“ und die „Anderen“ / 自己人跟別人,Meinhard Ansohn (*1954)

以上的特殊的逐字翻譯方式看得懂、讀得通嗎?這些英文翻譯對於理解德文原意有幫助嗎?還是根本沒用?不妨試試看,根據每個字的英文翻譯跟漢字翻譯,把句子裡的單字排列組合一番,再發揮一下想像力,原意應該就呼之欲出。英文,甚至法文對於學習德文應該會很有幫助的。因為語言學上,它們之間具有很深的淵源。把它們都放在一起相互參照,關聯愈是豐富,腦神經元之間的鍵結也會愈強,愈廣泛。學習其實是有捷徑的!請利用下一頁右邊的空白處,把它們還原為一個易讀、易懂,也很上口、容易唱的翻譯版本。當然,最好還有押韻。

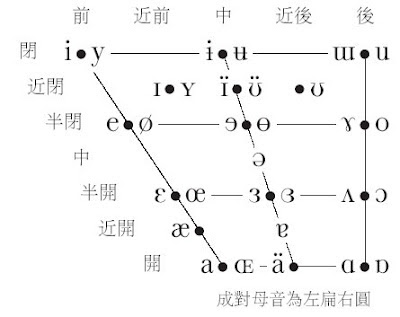

雖然我們分析了個別語言中,母音的「位置」,也講究如何「正確地」咬字,然而,在歌唱中,特別是在與大編制樂團合作的聲樂獨唱上,為了成全聲音的響度與亮度,往往會刻意地,或是不經意地「移動」一些母音在所示「IPA 地圖」上的「固有座標」。這種母音的「位移」有時候會相當劇烈。由地圖上看來,這可是個遙遠的旅途,穿越了整個地圖,性格受到了嚴重的扭曲及衝擊!而這時,只見女高音牙疵嘴裂,喉頭上浮,氣管有效長度急劇縮短,共振腔固有頻率碰觸到了這個音高,它開始點燃,發熱發光,瞬間由上舞台飛越樂團上空,直驅聽眾耳鼓,接著,一個欲仙欲死的漸弱,終於堅忍不移地消逝於同樣的音色,瀟灑地吐出了最後一口氣,神情呆滯,客死「異鄉」,卻教人永誌不忘。請在「IPA 母音地圖」上指出,哪些母音的「固有座標」特別容易受到各種聲樂技巧的動搖而出遊。其方向、旅途為何?

Related Articles

[a] 2012-12-25 音樂人權:Music or Programming

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/tsoc-2012-howard-dyck-2-music-or.html

[b] 2013-09-02 尋找第六聲(持續更新)

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/09/where-have-all-the-6th-tones-gone.html

以下是我給高中音樂班兩次課的講義。因為覺得也可提供給一般大眾參考,就把它放上來。(講義我是用 LaTeX 做的,但是自己沒有辦法用 CSS 編碼出這麼複雜的格式,就請朋友幫忙把它轉為網頁碼。)

後記 2013-09-05

我了解,許多人慣常把「ㄅ」注為 IPA 的 "[p]",把「ㄆ」注為 "[Ph]"。在推廣與教學上,這實在沒有必要,這會嚇走許多學生。所以,本文以斜線分別注為 /b/ 與 /p/,盡量採用鍵盤上就有的字母。以 IPA 來注音,除非是極端的學術報告,應該避免方括號的精細標示方法。舉 t 的例子來說,德語、法語、英語、美語雖然都是注為 /t/,但是每一個語言對 /t/ 的品味都顯著不同,其差異遠超過我們在這上面所吹毛求疵的。音值,與生俱來就有相當大的誤差範圍。

我們應該講究的往往是「區隔」(索緒爾, Ferdinand de Saussure, 1857-1913),而不是「絕對值」。用 /b/ 跟 /p/ 用來描述「ㄅ」跟「ㄆ」,再恰當不過。所謂「透過區隔來界定」的意思就是說,在語言上,一個概念,往往是透過與同一個系統的其他概念之區隔,來確定。不僅僅是在語言學上,就連與現代生活息息相關的數位通訊技術,也都是依據這個原理在運作!這個重要的基本原理千萬不可小覷。

I ㄅㄆㄇㄈ、IPA 與德語發音

- 聲樂用途上, 國語注音ㄅㄆㄇㄈ殘缺不敷使用,適用區域極為有限。

- IPA (International Phonetic Alphabet) 較為完整、較有系統,且為國際通用的標準。

- 我們不妨俟機逐步由ㄅㄆㄇㄈ注音符號轉型,慢慢習慣使用 IPA 符號,以應萬變。

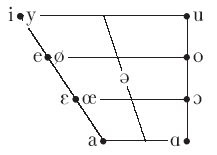

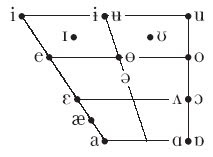

- 絕大部份的聲樂能量是由母音攜帶,到達聽眾的耳朵。下圖顯示 IPA 母音符號及咬字位置,並比較台灣普通話與標準德語所使用母音(捲舌音不顯示)。由右兩圖可看出德語使用了一些在台灣並不習慣區分的母音,這也常常是「難度」的主要根源。例如左方邊緣,國語只用到了/ㄝ/,德語卻必須區分別出來 /e/ 跟 /ɛ/。換句話說,由我們平常所習慣的 /ㄝ/,不只是要分辨出來 /e/ 跟 /ɛ/,還要區別出來嘴型較圓(rounded)的 /ø/ 跟 /œ/。也就是說,我們平時無論怎麼唸 /ㄝ/這個音,嘟著嘴、翹著嘴、咬著牙、破口罵人,都不至於發生語義上的誤會。因為在國語裡,/ㄝ/ 的「附近」並沒有其它的母音,所以當它被「扭曲」,也不容易「碰上」其它母音。然而,在德語裡,只要把嘴巴稍微嘟起來(rounded),所產生的細微變化,就有可能由肯定的語氣,被誤會為懷疑的語氣,單數名詞被誤認為複數名詞。同學們不高興時,把嘴巴嘟起來碎碎唸,母音也會跟著改變。這種「轉調」,你們在看不到表情的情況下,還是聽得出來嗎?在德語裡,這種細微的變化就足以使得一個字變成另外一個字。典型的例子是,由 o 的拼法變成 ö,由 u 變成 ü。這種上面點了兩點的字母,德文叫 Umlaut /ʊmlaʊt/(「變音」)。

- 相較之下,如下面左邊所示的義大利與跟西班牙語所用的母音分佈情形較為單純。也就是說,鄰近母音之間的「距離」較為平均,也比較「疏遠」,不易發生混淆。法語(不顯示鼻音化的母音)及英語則又顯得複雜一點。由圖形的面向來觀察,你們覺得那個語言最難?又為甚麼?英語比德語容易嗎?發聲練習時常用的 /i/, /e/, /a/, /o/, /u/,在圖上可以用一條曲線畫出來嗎?你們覺得,是 /i/--/e/--/a/--/o/--/u/ 比較好唱,還是 /a/--/i/--/u/--/e/--/o/ 比較好唱?為什麼?它們在圖上所行經的「軌跡」有何不同?這個圖形上的「軌跡」跟聲樂有甚麼關係?「距離最遠」的兩個母音是誰?你們覺得,討論「母音之間的距離」是一件可行的事情嗎?物理、數學課程裡的距離跟這種「距離」有何異同?「母音們」真的住在二度空間裡嗎?你是否想像得出其它的獨立座標軸?在什麼情況下,我們會需要用到三度空間才能夠對它們作更精確的定位?最明顯的例子是什麼?(近在眼前喔,一定要猜出來!)

- 為便於「轉型」,以下表列出國語注音符號與國際音標簡略的大致對照(欲精確對應時,則屢見爭議):

ㄅ /b/

ㄆ /p

ㄇ /m/

ㄈ /f/

ㄉ /d

ㄊ /t/

ㄋ /n/

ㄌ /l/ㄍ /g/

ㄎ /k/

ㄏ /h/

ㄐ /dʑ/

ㄑ /tɕ/

ㄒ /ɕ/

ㄓ /dʐ/

ㄔ /tʂ/ㄕ /ʂ/

ㄖ /ʐ/

ㄗ /dz/

ㄘ /ts/

ㄙ /s/

ㄧ /i/

ㄨ /u/

ㄩ /y/ㄚ /a/

ㄛ /ɔ/

ㄜ /ə/

ㄝ /ɛ/

ㄞ /ai/

ㄟ /ei/

ㄠ /au/

ㄡ /ou/ㄢ /an/

ㄣ /ən/

ㄤ /aŋ/

ㄥ /ŋ/

ㄦ/ɚ/ - 部份德語發音規則(注意有了規則,就會有例外;範例多取自以下兩首練習曲;請於空白處補充更多的例子):

a/a/Tag, mal, das, dann, aber, hab', gedacht, Sopran, Alt, Basse/e/legte, mehr, Tenor, dem, wen, Regelne/ɛ/schnell, es, Welt, Gelde/ə/輕音節:fände, fräße, gedacht, Freunde, diese, wurdei/ɪ/ich, nicht, bist, sich, immer, irgendwann, bitteo/o/Los, bloß, Büro, schon, zog, soo/O/sonntags, lockte, doch, noch, vonu/u/Huhn, zu, tun, Musik, duu/ʊ/und, d'rum, Mutter, zum, stumm, Umlauty/y/Lyriky/ʏ/Rhythmusy/i/Tyrolä/ɛ/fände, hätt', fräße, Männer, Universitätö/ø/schönö/œ/göttlich, völlig, plötzlich, Töchterü/y/Büro, für

ai/aɪ̯/Maiau/aʊ̯/auf, auch, sauer, schlaueräu/ɔɪ̯/``bräuchte'', Trümeei/aɪ̯/ein, zwei, Ei, Einstein, sein, seit-er/ɐ/字尾輕音節 aber, leider, immer, Mutter, Vaterer/eːɐ/der, mehr, ereu/ɔɪ̯/neu, treu, euch, Freundeie/iː/die, nie, viel, sie, diese, geschrieben, ziemlich

b/b/aber, hab', bloß, ``bräuchte'', bald, bitteb/p/lebstd/d/der, die, dasd/t/und, Geld, bald, Land, erfandf/f/auf, fände, froh, Fallg/g/legte, Geld, große, gedachtg/k/Tag,sonntagsg/ç/Königg/ʒ/Fr. 外來 Genieh/h/Huhn, hätt'h不發音Huhn, Ruhm, mehr, frohj/j/jeden, Jahrenj/ʒ/Fr. 外來 Journalistk/k/kein, klar, kam, hackten, Klavierl/l/legte, lockte, Welt, Geld, Los, bloß, Altm/m/mal, Ruhm, mehr, dämlich, mir, d'rum, kamn/n/ein, kein, nicht, nie, Huhn, tun, und, sonntags, dannr/ʀ/Ruhm, große, Jahren, anderenr/ʁ/wird, wurdes/s/das, es, ins, Dienstag, was, ersters/z/Sonntag, Sopran, sein, seit, sie, dieses/ʃ/Stein, spielerfahren, stumm, Stadt, Sportvereinß/s/bloß, große, Fußballss/s/Bass, bisschen, wusstet/t/wollt, hätt', nicht, tun, Tag, gedacht, Mozartv/f/viel, Vater, Beethovenw/v/wäre, Welt, wenm, wolltenz/ts/zu, zwei, verzeihen, Mozart

ch/ç/ich, mich, dämlich, nicht, sichch/χ/auch, gedacht, Bach, doch, nochchs/ks/sechsck/k/lockte, hackten-ds/ts/Leids (veraltet), wirdsdt/t/Stadtng/ŋ/langsam, gingnk/ŋk/Dankenk/nk/anklagenpf/pf/Pferdph/f/Physik, Philosophiequ/kv/Quellsch/ʃ/schon, schnell, schlauer, geschriebenth/t/Theater, Beethoventi/tsɪ/ 或 /tsi/Nation, Patienttsch/tʃ/Deutschtz/ts/Platz, plötzlich, sitzen, jetzt - 一些我們上次使用過的德文字:

Sopran/zoˈpʀaːn/女高音Alt/alt/女低音Tenor/teˈnoːɐ̯/男高音Bass/bas/男低音erster Sopran/eːɐ̯stɐ.zoˈpʀaːn/第一女高音zweiter Sopran/tsvaɪ̯tɐ.zoˈpʀaːn/第二女高音eins/aɪ̯ns/一zwei/tsvaɪ̯/二drei/dʀaɪ̯/三vier/fiːɐ̯/四Mann/man/男人Frau/fʀaʊ̯/女人Klavier/klaˈviːɐ̯/鋼琴langsam/ˈlaːŋ zaːm/慢的schnell/ʃnɛl/快的Danke/ˈdaŋkə/謝謝sehr gut!/ˈseːɐ̯ guːt/很好!bitte/bɪ̯tə/不會Pause/ˈpaʊ̯zə/休止符、休息、下課

Hans Fritz Beckmann/Pater Kreuder/Erich Unterholzner

翻譯及發音

Ich wollt(e), ich wär(e) ein Huhn,

ich hätt(e) nicht viel zu tun,

ich legte jeden Tag ein Ei

und sonntags auch mal zwei.

Mich lockte auf der Welt

kein Ruhm mehr und kein Geld.

Und fände ich das große Los,

dann fräße ich es bloß.

Ich bräuchte(brauchte1) nie mehr ins Büro.

Ich wäre dämlich, aber froh.

Drum hab ich mir gedacht:

Ich wollt, ich wär(e) ein Huhn,

ich hätt(e) nicht viel zu tun,

ich legte jeden Tag ein Ei

und sonntags auch mal zwei.

ich hätt(e) nicht viel zu tun,

ich legte jeden Tag ein Ei

und sonntags auch mal zwei.

Mich lockte auf der Welt

kein Ruhm mehr und kein Geld.

Und fände ich das große Los,

dann fräße ich es bloß.

Ich bräuchte(brauchte1) nie mehr ins Büro.

Ich wäre dämlich, aber froh.

Drum hab ich mir gedacht:

Ich wollt, ich wär(e) ein Huhn,

ich hätt(e) nicht viel zu tun,

ich legte jeden Tag ein Ei

und sonntags auch mal zwei.

要是我是隻雞

就沒啥事好做

只要我每天下個蛋

沒事就多胡扯

錢再多如紙屑

好名聲也沒有用

只等著找到小蟲蟲

就給它吃個空

我也不必再做功課

不成才但是真快活

就決定這麼辦:

要是我是隻雞

就沒啥事好做

只要我每天下個蛋

沒事就生兩顆

就沒啥事好做

只要我每天下個蛋

沒事就多胡扯

錢再多如紙屑

好名聲也沒有用

只等著找到小蟲蟲

就給它吃個空

我也不必再做功課

不成才但是真快活

就決定這麼辦:

要是我是隻雞

就沒啥事好做

只要我每天下個蛋

沒事就生兩顆

Ich /ɪç/

I 我

wollt, /vɔlt/

wish, 願,

ich /ɪç/

I 我

wär /vɛːʀ/

were 是

ein /aɪ̯n/

a 隻

Huhn, /huːn/

hen 母雞,

ich /ɪç/

I 我

hätt/hɛt/

had 就

nicht /nɪçt/

not 沒

viel /fiːl/

much 多

zu /tsuː/

to 可

tun, /tuːn

do 做

ich /ɪç/

I 我

legte /legtə/

laid 下

jeden /jedn/

every 每

Tag /taːk/

day 天

ein /aɪ̯n/

an 一個

Ei /aɪ̯/

egg 蛋

und /ʊnt/

and 而

sonntags /zɔntaːks/

on Sunday 禮拜天

auch /aʊ̯χ/

also 也

mal /maːl/

sometimes 有時候

zwei. /tsvaɪ̯/

two 兩個。

Mich /mɪç

me 我

lockte /lɔktə/

lurde 吸引

auf /aʊ̯f/

in 在

der /deːɐ̯/

the 這

Welt /vɛlt/

world 世上

kein /kaɪ̯n/

no 不是

Ruhm /ʀuːm/

fame 好名聲

mehr /meːɐ̯/

more 再

und /ʊnt/

and 也

kein /kaɪ̯n/

no 不是

Geld. /gɛlt/

money 錢。

Und /ʊnt/

and 而

fände /fɛndə/

should find 得到

ich /ɪç/

I 我

das /das/

the 個

große /gʀoːsə/

big 大

Los, /loːs/

prize 獎,

dann /dan/

then 就

fräße /fʀɛsə/

eat 吞

ich /ɪç/

I 我

es /ɛs/

it 它

bloß. /bloːs/

merely. 只要。

Ich /ɪç/

I 我

bräuchte /bʀɔɪçtə/

would need 需要

nie /niː/

never 永遠不

mehr /meːɐ̯/

more 再

ins /ɪns/

in the 進

Büro. /byˈʀoː/

office. 辦公室。

Ich /ɪç/

I 我

wäre /vɛːʀə/

would be 會是

dämlich, /dɛːmlɪç/

stupid, 不成器,

aber /ˈaːbɐ/

but 但是

froh. /fʀoː/

cheerful. 快活的。

Drum /dʀʊm/

that's why 所以

hab /haːb/

have 有

ich /ɪç/

I 我

mir /miːɐ̯/

for myself 自己

gedacht: /gəˈdaχt/

thought 想III Die „Eigenen“ und die „Anderen“ / 自己人跟別人,Meinhard Ansohn (*1954)

1.

Boris /ˈbɔʀɪs/

Boris 波利斯

Klatt /klat/

Klatt克拉特

war /vaːɐ̯/

was 是

schon /ʃoːn/

already 已

seit /zaɪ̯t/

for 自

Jahren /jaːʀən/

years 多年來

Fußbalfan2 /ˈfuːs bal/

soccer-fan 足球迷

und /ʊnt/

and 又

spielerfahren. /ʃpiːl ɛɐ̯faːʀən/

experienced 有經驗

Seine /zaɪ̯nə/

His 他的

Lieblingregel /ˈliːplɪŋ ʀeːgl̩/

favourite rule 最喜歡的規則

war /va:ɐ̯/

was 是

nicht /nɪçt/

not 不

geschrieben, /gə ˈʃʀiː bən/ 或 /gə ˈʃʀiː bm̩/

written 成文的

aber /ˈaːbɐ/

but 但

klar. /klaːɐ̯/

clear. 很清楚。

immer /ˈɪmɐ/

always 都是

„Hey!“ /hɛi/

``hey!'' 嗨!(加油歡呼聲)

für /fyːɐ̯/

for 對著

die /diː/

the 這些

Eig'nen, /ˈaɪ̯g nən/

own people 自己人

immer /ˈɪmɐ/

always 都是

„Buh!“ /buː/

``boo!'' 哺!(漏氣噓聲)

für /fyːɐ̯/

for 對著

die /diː/

the 那些

Ander'n. /ˈan dɐn/

others 其它人

So /zoː/

So 就

wird /vɪʁt/

is 是要

das /das/

it 這麼

gemacht. /gə ˈmaχt/

done. 辦。

2.

Irgendwann /Iʁ gənt van/

Some time 有一次

kam /kaːm/

came 出現了

dann /dan/

then 然後

der /deːɐ̯/

the 這種

Fall: /fal/

case: 情形:

Boris /ˈbɔʀɪs/

Boris 波利斯

ging /gɪŋ/

went 去

zum /tsʊm/

to the 打

Basketball. /ˈbaː skət bal/

basketball 籃球

Alles /ˈal ləs/

All 一切都

war /vaːɐ̯/

was 是

da /daː/

there 那裡

anders, /ˈan dɐs/

different, 不一樣,

doch /dɔχ/

still 然而

diese /ˈdiː zə/

this 這個

Regel /ˈʀeːgl̩/

rule 規則

galt /galt/

counted 算數

schon /ʃoːn/

ever 卻總

noch /nɔχ/

since 還是

3.

Leider /ˈlaɪ̯dɐ/

alas 可惜

zog /tsoːk/

moved 搬

Familie /faˈmiːli̯ə/

family 家

Klatt /klat/

Klatt 克拉特

bald /balt/

soon 很快就

in /ɪn/

in 到

eine /ˈaɪ̯nə/

an 一個

and're /ˈandʀə/

other 新的

Stadt /ʃtat/

city 城市

Boris /ˈbɔʀɪs/

Boris 波利斯

lebte /ˈleːptə/

got 習

sich /zɪç/

himself 他自己

schnell /ʃnɛl/

quickly 很快

ein /aɪ̯n/

used to 慣於

bei /baɪ̯/

at 在

dem /deːm/

the 一個

neuen /ˈnɔɪ̯ən/

new 新的

Sportverein /ˈʃpɔʁt fɛɐ̯ ʔaɪ̯n/

sport club 球隊

4.

Eines /ˈaɪ̯ nəs/

One 一

Tages /ˈtaː gəs/

day 天

traf /tʀaːf/

met 跟著

sein /zaɪ̯n/

his 他的

Team /tiːm/

team 球隊

auf /aʊ̯f/

碰上

das /das/

the 那個

früh're /ˈfʀyː ʀə/

former 以前的

Team3 /tiːm/

team 球隊

von /fɔn/

of 的

ihm. /iːm/

him 他

Plötzlich /ˈplœts lɪç/

suddenly 突然

wusste /ˈvʊs tə/

knew 知道

er /e:ɐ̯/

he 他

nicht nɪçt/

no 不

mehr, /meːɐ̯/

more, 再,

für /fyːɐ̯/

for 贊聲

und /ʊnt/

and 還是

gegen /ˈgeːgn̩/ 或 /ˈgeːgən/

against 反對

wen /veːn/

whom 誰

er /e:ɐ̯/

he 他

wär'! /vɛːʀ/

should be 應該是

5.

Doch /dɔχ/

但是

die /diː/

the 那些

alten /ˈaltən/

old 舊的

und /ʊnt/

and 跟

die /diː/

the 這些

neuen /ˈnɔɪ̯ən/

new 新的

Freunde /ˈfʀɔɪ̯ndə/

friends 朋友們

wollten /ˈvɔltən/

would 都要

nichts /nɪçts/

not 不

verzeihen. /fɛɐ̯ˈtsaɪ̯ən/

forgive 原諒

„Boris, /ˈbɔʀɪs/

Boris, 波利斯,

sag' /zaːg

say 說呀!

was; /vas/

something 一點什麼

bist /bɪst/

are(怎麼)是

du /duː/

you 你

stumm?“ /ʃtʊm/

dumb? 不說話?

hackten /ˈhaktən/

hacked 搥打著

sie /ziː/

they 他們

auf /aʊ̯f/

upon 對

ihm /iːm/

him 他

herum. /hə ˈʀʊm/

all around. 圍著四周。

6.

Boris /ˈbɔʀɪs/

Boris 波利斯

wurde /ˈvʊʁdə/

became 感到

ziemlich /ˈtsiːm lɪç/

quite 很

sauer, /ˈzaʊ̯ɐ/

upset 生氣

aber ˈa:bɐ/

but 但是

auch /aʊ̯χ/

also 也有

ein /aɪ̯n/

a 一

bisschen /ˈbɪsçən/

little 點

schlauer, /ˈʃlaʊ̯ɐ/

cleverer, 學聰明,

Und /ʊnt/

And 就

sein /zaɪ̯n/

his 他的

Fanclub4 /ˈfæn klub/

fan club fan-club 粉絲團

der /deːɐ̯/

that

erfand /ɛɐ̯ˈfant/

invented 發明了

neue /nɔɪ̯ə/

新的

Regeln /ˈʀeːgl̩n/

rules 規則

für /fyːɐ̯/

for 給

das /das/

this 這個

Land: /lant/

land: 家園:

Immer /ˈImɐ/

always 都是

„Hey!“ /hɛi/

``hey!'' 嗨!(加油歡呼聲)

für /fyːɐ̯/

for 對著

die /diː/

the 這些

Eig'nen, /ˈaɪ̯g nən/

own people, 自己人,

immer /ˈɪmɐ/

always 都是

„Hey!“ /hɛi/

``hey!'' 嗨!(加油歡呼聲)

für /fyːɐ̯/

for 為著

die /diː/

the 那些

Ander'n, /ˈan dɐn/

others, 其它人,

Immer /ˈImɐ/

always 都是

„Hey!“ /hɛi/

``hey!'' 嗨!(加油歡呼聲)

für /fyːɐ̯/

for 為了

uns /ʊns/

us 我們

alle, /ˈal lə/

all 大家,以上的特殊的逐字翻譯方式看得懂、讀得通嗎?這些英文翻譯對於理解德文原意有幫助嗎?還是根本沒用?不妨試試看,根據每個字的英文翻譯跟漢字翻譯,把句子裡的單字排列組合一番,再發揮一下想像力,原意應該就呼之欲出。英文,甚至法文對於學習德文應該會很有幫助的。因為語言學上,它們之間具有很深的淵源。把它們都放在一起相互參照,關聯愈是豐富,腦神經元之間的鍵結也會愈強,愈廣泛。學習其實是有捷徑的!請利用下一頁右邊的空白處,把它們還原為一個易讀、易懂,也很上口、容易唱的翻譯版本。當然,最好還有押韻。

雖然我們分析了個別語言中,母音的「位置」,也講究如何「正確地」咬字,然而,在歌唱中,特別是在與大編制樂團合作的聲樂獨唱上,為了成全聲音的響度與亮度,往往會刻意地,或是不經意地「移動」一些母音在所示「IPA 地圖」上的「固有座標」。這種母音的「位移」有時候會相當劇烈。由地圖上看來,這可是個遙遠的旅途,穿越了整個地圖,性格受到了嚴重的扭曲及衝擊!而這時,只見女高音牙疵嘴裂,喉頭上浮,氣管有效長度急劇縮短,共振腔固有頻率碰觸到了這個音高,它開始點燃,發熱發光,瞬間由上舞台飛越樂團上空,直驅聽眾耳鼓,接著,一個欲仙欲死的漸弱,終於堅忍不移地消逝於同樣的音色,瀟灑地吐出了最後一口氣,神情呆滯,客死「異鄉」,卻教人永誌不忘。請在「IPA 母音地圖」上指出,哪些母音的「固有座標」特別容易受到各種聲樂技巧的動搖而出遊。其方向、旅途為何?

- Boris Klatt war schon seit Jahren

Fußbalfan und spielerfahren.

Seine Lieblingregel war

nicht geschrieben, aber klar.

immer „Hey!“ für die Eig'nen,

immer „Buh!“ für die Ander'n.

So wird das gemacht. - Irgenwann kam dann der Fall:

Boris ging zum Basketball.

Alles war da anders, doch

[diese Regel galt schon] noch

immer „Hey!“ für die Eig'nen,

immer „Buh!“ für die Ander'n.

So wird das gemacht. - Leider zog Familie Klatt

bald in eine and're Stadt

Boris lebte sich schnell ein

[bei dem neuen Sportver-] ein

immer „Hey!“ für die Eig'nen,

immer „Buh!“ für die Ander'n.

So wird das gemacht. - Eines Tages traf sein Team

auf das früh're Team von ihm.

Plötzlich wusste er nicht mehr,

[für und gegen wen er] wär'!

immer „(Pause)“ für die Eig'nen,

immer „(Pause)“ für die Ander'n.

So wird das gemacht. - Doch die alten und die neuen

Freunde wollten nichts verzeihen.

„Boris, sag' was; bist du stumm?“

[hackten sie auf ihm her-] um.

immer „Buh!“ für die Eig'nen,

immer „Buh!“ für die Ander'n.

So wird das gemacht.

(Begleitchor singt statt hey immer buh)

(伴唱聲部只唱 buh,不唱 hey) - Boris wurde ziemlich sauer,

aber auch ein bisschen schlauer,

Und sein Fanclub, der erfand

[neue Regeln für das] Land:

Immer hey für die Eig'nen,

immer hey für die Ander'n,

Immer hey für uns alle,

(Begleitchor singt statt buh immer hey)

(伴唱聲部只唱 hey,不唱 buh)

- ``Bräuchte'' ist eine neumodische, aber nach wie vor falsche Gebrauchsform als Konjunktiv des Verbs ``brauchen''. Leider wird diese falsche Form zunehmend auch von Journalisten und sogar in Büchern verwendet. Der Konjunktiv von ``brauchen'' heißt ``brauchte'', ist also äußerlich identisch mit dem Imperfekt. Beispiele: 1)Der Schüler brauchte (Imperfekt)am letzten Schultag vor den Ferien nicht mehr in die Schule, weil er krank war. 2) Der Schüler brauchte (Konjunktiv)gar nicht mehr in die Schule, weil bereits Ferien sind, aber er möchte in der Klasse beim Aufräumen helfen. - Hier wird fälschlicherweise häufig ``bräuchte'' statt ``brauchte'' benutzt. Es könnte stattdessen auch heißen: Der Schüler hätte gar nicht mehr in die Schule zu gehen brauchen, weil bereits Ferien sind, aber er möchte beim Aufräumen helfen. http://www.gutefrage.net/frage/braeuchte-gibt-s-das-wort-ueberhaupt ``Bräuchte? Gibt's das Wort überhaupt? (Deutsche Sprache, Duden, Grammatik)

- fan(粉絲)為英文外來字,發音同英語 /fæn/。

- Team(團隊,球隊)是個英文外來字,同英語發音。

- Fanclub(粉絲團)為英文外來字,發音為半英半德。

Related Articles

[a] 2012-12-25 音樂人權:Music or Programming

http://kolmogolovi.blogspot.com/2012/12/tsoc-2012-howard-dyck-2-music-or.html

[b] 2013-09-02 尋找第六聲(持續更新)

http://kolmogolovi.blogspot.tw/2013/09/where-have-all-the-6th-tones-gone.html

訂閱:

文章 (Atom)